Die Krise in der Ukraine und die Linke

Platypus Review Ausgabe #26 | Juli/August 2023

von Herbert Böttcher, Stefan Hain, Paul Stephan und Martin Suchanek

Am 21. März 2022 veranstaltete die Platypus Affiliated Society eine virtuelle Podiumsdiskussion mit Martin Suchanek (Gruppe ArbeiterInnenmacht), Paul Stephan (freischaffender Philosoph), Herbert Böttcher (EXIT!) und Stefan Hain (Platypus Affiliated Society) zum Thema: Die Krise in der Ukraine und die Linke.

Es folgt ein editiertes und gekürztes Transkript der Veranstaltung, die unter: https://www.youtube.com/watch?v=PiFxUcBxYqQ vollständig angesehen werden kann.

BESCHREIBUNG

Im Zuge der russischen Invasion der Ukraine haben manche auf der Linken versucht, die gegenwärtige Krise durch Bezugnahme auf Imperialismus und nationale Selbstbestimmung sowie mittels der Rolle marxistischer Revolutionäre wie Lenin im Ersten Weltkrieg zu verstehen. Wie sollte die Linke die gegenwärtige Krise in der Ukraine verstehen? Welche Bedeutung haben diese Begriffe – Imperialismus, Antiimperialismus und nationale Selbstbestimmung – für die Linke heute? Wie denken wir heute über den Slogan, den imperialistischen Krieg in einen Bürgerkrieg zu verwandeln, vor dem Hintergrund der Abwesenheit einer internationalen Linken nach?

Eingangsstatements

MARTIN SUCHANEK: Ich werde versuchen thesenhaft, die Einschätzungen der Gruppe ArbeiterInnenmacht hinsichtlich des aktuellen Konfliktes und des Krieges darzulegen und dabei auch die gestellten Fragen, vielleicht nicht alle gleichermaßen, in diesem Kontext mit zu beantworten.

Erstens: Der Krieg in der und um die Ukraine muss im Gesamtzusammenhang verschärfter globaler Konkurrenz, also einer verschärften Krisenhaftigkeit des Kapitalismus, und eines Kampfes um die Neuaufteilung der Welt zwischen den kapitalistischen Großmächten oder Mächtegruppen verstanden werden. Es ist offenkundig kein isolierter Akt. Imperialismus verstehe ich dabei als eine politisch-ökonomische Totalität oder auch im Anschluss an Lenin als eine bestimmte Entwicklungsstufe des Kapitalismus und nicht als bloß ökonomische oder politische Kategorie oder Eigenschaft eines Landes. Dies ist in der aktuellen Lage auch deswegen wichtig, weil Teile der Linken, auch in Deutschland, Russland bis heute nicht als imperialistisches Land betrachten. Eine Ursache dafür – wenn auch sicher nicht die einzige – liegt darin, dass Imperialismus als eine Checkliste betrachtet wird. Erfüllt man fünf Kriterien, ist Russland imperialistisch, sind es nur vier, dann ist es das nicht mehr. Ich denke, das ist falsch. Man muss es im politisch-ökonomischen Zusammenhang betrachten. Ob ein Land imperialistisch ist oder nicht, ist selbst ein Resultat seiner konkreten Stellung innerhalb einer bestehenden Weltordnung. Ich schicke dies deshalb voraus, weil der Krieg um die Ukraine wesentlich als Austragungsform eines sich zuspitzenden inner-imperialistischen Konflikts und Gegensatzes betrachtet werden muss. Insofern gibt es eine Analogie zur Situation vor dem Ersten Weltkrieg. Natürlich sind alle Analogien beschränkt, sonst wären es nicht nur Analogien.

Zweitens: Seit Jahren, im Grunde seit 2004, spätestens aber seit 2014 mit dem reaktionären Maidan-Putsch, steht die Ukraine im Zentrum eines solchen verschärften Konflikts zwischen den westlichen imperialistischen Mächten: den USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien auf der einen, und Russland und auch China auf der anderen Seite. Dieser globale Gegensatz ist der zwischen den USA und China und ist weltpolitisch betrachtet der prägende Konflikt. Aber es ist auch kein Zufall und nicht einzigartig in der Geschichte, dass dieser Konflikt im Moment dort eskaliert, wo die schwächeren Teile der beiden heterogenen, imperialistischen Lager aufeinandertreffen: in Europa. Die europäischen Mächte stellen sicherlich das schwächere Glied in der westlichen Allianz und Russland sicherlich das schwächere bei den Gegenspielern dar. Das ist aber wichtig, um zu begreifen, dass der Krieg in und um die Ukraine nicht einfach als Krieg eines einmarschierenden imperialistischen Landes wie Russland und einer im Moment noch von den USA und Europa dominierten Halb-Kolonie wie der Ukraine zu verstehen ist, sondern dass dieser Konflikt zwischen den Großmächten ein entscheidendes Moment ist, das überhaupt dem Krieg und dieser Verschärfung der Auseinandersetzung vorausging. Das ist in der jetzigen Auseinandersetzung das prägende Moment und der Konflikt darf nicht einfach als Ukraine-Russland-Krieg verstanden werden. Das bedeutet auch, dass die Verteidigung gegen die in jeder Hinsicht reaktionäre Invasion der Ukraine durch Russland, um das nicht misszuverstehen, letztlich einen untergeordneten Charakter trägt. Die letztlich entscheidende Frage kann also nicht einfach sein, was wir in der Ukraine tun oder wie es in der Ukraine aussieht und wie die russische Invasion dort gestoppt werden kann, sondern auch die Frage, wie verhindert werden kann, dass dieser sich verschärfende Konflikt zu einem globalen Krieg zwischen imperialistischen Mächten eskaliert. Das ist nichts dieser Situation Äußerliches, sondern ist durchaus etwas der momentanen Situation Inhärentes. Wenn in gewisser Weise keine der verschiedenen Seiten einen „Weltkrieg“, einen globalen Krieg oder eine Eskalation offiziell will, so sind die verschiedenen Aktionen der einzelnen Seiten dazu geeignet, Öl ins Feuer statt in die Pipeline zu gießen. Das betrifft natürlich auch Russland.

Das Ziel der russischen Kriegsführung besteht im Wesentlichen darin zu verhindern, dass sich die Ukraine noch stärker den westlichen imperialistischen Staaten anschließt, nicht nur als deren Ausbeutungsgebiet, sondern auch militärisch in Form einer NATO-Mitgliedschaft. Diese Absichten sind zweifellos auf Seiten der NATO vorhanden. Es ist auch aus deren imperialistischem Interesse verständlich, dass sie ihre Einflusssphären weiter verschieben wollen. Die Reaktion darauf ist damit natürlich nicht zu rechtfertigen, aber begreiflich zu machen. Sie folgt auch aus einer inneren Widersprüchlichkeit des russischen Imperialismus, der ökonomisch auf vergleichsweise schwachen Beinen steht und in der ökonomischen Konkurrenz um die Ukraine gegenüber den westlichen Großkapitalien wenig Chancen hat, andererseits jedoch eine militärische und politische Macht mit globaler Reichweite ist.

Die NATO-Staaten haben darauf mit extrem verschärfenden Mitteln geantwortet. Die Sanktionen, die in den letzten Wochen verhängt und weiter verschärft worden sind, sind gegenüber einer kapitalistischen Großmacht seit dem Zweiten Weltkrieg einzigartig. Faktisch geht es darum, Russland aus dem Weltmarkt auszuschließen oder dessen Zugang weitgehend zu blockieren, sofern es sich nicht beugt. Die Kosten dieser Politik trägt logischerweise die Bevölkerung Russlands. Das ganze Gerede, dass die Sanktionen die Reichen treffen sollen, ist Teil der Kriegspropaganda. Diese Politik trifft aber auch die Lohnabhängigen in den NATO-Staaten und die Leute weltweit – beispielsweise wenn wir auf die steigenden Preise für Lebensmittel in den Ländern des globalen Südens sehen. Die Sanktionen, die jetzt auf den Weg gebracht werden, sind, wie alle ernsthaften Sanktionen zwischen kapitalistischen Staaten, selbst Austragungsmittel eines Wirtschaftskrieges und können eine militärische Konfrontation beschleunigen. Dasselbe gilt für Waffenlieferungen und die Ausbildung der ukrainischen Armee durch die NATO in den letzten Jahren. Es ist natürlich keineswegs vom Tisch, dass vielleicht irgendwann Flugverbotszonen etc. errichtet werden. Das heißt, es gibt auch weiter die Drohung einer direkten Konfrontation, die dann nur schwer auf die Ukraine zu beschränken sein wird.

In jedem Fall kann man sagen, dass eine bestimmte Entwicklungsphase des Kapitalismus zu Ende geht. Die Blockbildung, die verstärkte Abschottung des Weltmarktes in bestimmten Regionen wird auf jeden Fall verschärft werden, wie auch immer es in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht.

Die Linke und die Arbeiterinnenbewegung weltweit steht vor einem Umbruch. Wir sind in eine neue Periode eingetreten und müssen daher an Lehren der Antikriegspolitik anknüpfen, wie sie vor dem Ersten Weltkrieg entwickelt wurden. Wir sollten eine Politik des revolutionären Defätismus ins Zentrum rücken, also die Bekämpfung des Krieges und der Kriegstreiberei in allen Ländern ohne Zurückstellung des Kampfes gegen die eigene Bourgeoisie. Das bedeutet, gegen die Invasion Russlands zu sein. Das bedeutet auch eine Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts der Ukraine, aber auch der Bevölkerung im Donbass und auf der Krim. Das bedeutet natürlich Solidarität mit den Geflüchteten. Es bedeutet aber auch, dass wir hier eine Antikriegsbewegung aufbauen müssen. Die Losung der Umwandlung des Krieges in einen Klassenkrieg gegen die Bourgeoisie ist ein realistischer Weg vorwärts, so schwer und fern das erscheinen mag. Man muss sich davon verabschieden, dass dies parlamentarisch, diplomatisch gelöst werden wird. Es wird allenfalls für härtere Austragungsformen aufgeschoben. Insofern müssen wir als radikale Linke daran gehen, das, was uns fehlt, eine internationale Organisation, eine Antikriegskonferenz, wie sie in der Phase des Ersten Weltkriegs stattfand, jetzt ins Leben zu rufen. Es ist Zeit, eine internationale Verbindung aufzubauen, um den Kriegstreibern nicht in die Arme zu fallen.

HERBERT BÖTTCHER: Erstens will ich versuchen, den Konflikt in den Krisenzusammenhang einzuordnen und gehe davon aus, dass der Krisenzusammenhang einen ungebrochenen Bezug auf Imperialismus und Antiimperialismus durchaus problematisch macht. Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland wäre zunächst einmal einzuordnen in den Zusammenbruch der herrschenden Weltordnung und ihrer Imperien, die deutlich sichtbar wird in den sogenannten zerfallenden Staaten an der Peripherie. Diese Problematiken rücken immer mehr in die sogenannten Zentren rein. Von diesen Zerfallsprozessen sind auch die ehemaligen bipolaren östlichen und westlichen Imperien betroffen. Der Westen ist 1989 der großen Illusion erlegen, sich als Sieger zu halluzinieren und hat verkannt, dass der Zusammenbruch des Ostens ein Zusammenbruch der etatistischen Form der Warenproduktion war. Nicht wahrgenommen wurde, dass dies der Vorbote für die sich verschärfende Krise des Kapitalismus war, in der die innere logische Schranke der Warenproduktion auch im Westen immer deutlicher die Grenzen der Entwicklung markierte.

Zweitens will ich auf die Krisensituationen einen kleinen Blick werfen. Sie zeigen sich zunächst einmal als Phänomene sozialer Spaltungsprozesse, Verschuldung, Zerstörung der ökologischen Lebensgrundlagen, Zerfall von Staaten, zunehmende (Bürger-)Kriege, Migration und Flucht, ideologische und gewaltsame „Verarbeitungsstrategien“. Die Länder der westlichen Zentren konnten die Krisenprozesse durch Verlagerung nach außen abfedern: die USA über Defizitkreisläufe, mit denen sie ihren Konsum finanzieren konnten. Die Grundlage dafür war der US-Dollar als Leitwährung, der aber seinerseits wiederum die Grundlage in der militärischen Macht der USA hatte. Deutschland konnte seine Situation bekanntlich über Hartz IV und über die Exportweltmeisterschaft mit der Folge stabilisieren, dass die südliche Peripherie in Europa die Zeche zu zahlen hatte.

Wie brüchig diese Situation mit Blick auf die USA und Europa ist, zeigt sich darin, dass die USA und die NATO in ihrem Versuch, im globalen Zusammenbruchs-Prozess Ordnung zu schaffen, gescheitert sind. Dabei kam es zu einem wirren Schwanken zwischen national-partikularem Agieren und dem Ausgreifen auf globale Handlungszusammenhänge auf der Ebene von NATO, UNO oder „Willigen“ und vermeintlich universalen Legitimationsmustern wie „humanitäre Katastrophen“, Menschenrechte etc. Auch darin zeigt sich schon ein Scheitern dessen, was man als westlichen Imperialismus bezeichnen könnte.

Drittens ist die Krise in der Ukraine und Russlands auch aus den inneren Widersprüchlichkeiten dieser Krisenprozesse heraus zu verstehen. Während sich die Krisenprozesse auch in den westlichen Ländern verschärften, wurden die damit verbundenen inneren Widersprüche durch Expansion nach Osten hin – entgegen der Zusicherungen von 1989/90 – wirtschaftlich und politisch kompensiert, vor allem über die NATO-Osterweiterung. Das „geschlagene“ Russland wurde im Machtkalkül zu einer vernachlässigbaren Größe – degradiert zu einem Rohstofflieferanten auf „Dritte-Welt-Niveau“. Dem will Russland mit dem Krieg gegen die Ukraine eine Grenze setzen und seinen Status als Großmacht in seiner historischen Einflusssphäre durch die Anwendung militärischer Gewalt durchsetzen.

Nun ist im Westen das Erschrecken darüber groß, dass Russland sich als Großmacht behaupten und ähnlich wie die USA und Europa seine Einflusssphären sichern will. Dies fokussiert sich auf die – mit Unterstützung Europas und der USA – auf pro-westlichen Kurs gebrachte Ukraine. Auch als ein erodierender Staat war die Ukraine zum Bedienungsladen von Oligarchen unterschiedlicher Couleur geworden. Ein Teil von ihnen sah in der sogenannten Demokratiebewegung einen Weg, sich dem Westen zu öffnen. Kassiert wurden aber die Strukturanpassungsprogramme mit den entsprechenden Auswirkungen der Verarmung der Bevölkerung.

Viertens gibt es in Russland eine höchst problematische ideologische Begleitmusik zu dem Krieg, die religiös und philosophisch zugespitzt ist. So wird beispielsweise die Eroberung der Krim gerechtfertigt mit der Taufe des Großfürsten Wladimir, der mit seiner Taufe das Christentum angenommen hat. Es gibt reaktionäre Philosophen wie Iwan Iljin und Alexander Dugin, deren Denken sich in der Nähe ethnischer Identitätsvorstellungen bewegt, wie wir sie auch teilweise auf dem Balkan erlebt haben.

Demgegenüber erzählt der Westen von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten und geriert sich als rational handelndes Konglomerat. Aber auch diese Erzählungen sind alles andere als freiheitlich und rational. Das wird dadurch deutlich, dass sich auch im Westen mehr und mehr autoritär-repressive Strukturen und Ideologien durchsetzen. Diese sind nicht das Gegenteil des Liberalismus, sondern seine unverzichtbare Kehrseite und so gehört es zu den Lebenslügen des Westens, eine außer Kontrolle geratene Diktatur und einen von Russland dominierten Osten gegen einen auf der Grundlage demokratischer Werte handelnden Westen zu verteidigen.

Fünftens gerät das auf seine inneren logischen und äußeren ökologischen Grenzen stoßende warenproduzierende System, zu dem auch die vermeintlichen sozialistischen Alternativen gehört haben, mehr und mehr außer Kontrolle. Das macht einen Teil der gefährlichen Situation aus, denn dieses moderne warenproduzierende System hat einen irrationalen Kern. Es ist ausgerichtet auf den irrationalen Selbstzweck der Vermehrung von Kapital um seiner selbst willen und tendiert in seiner Irrationalität zu einem selbstzerstörerischen Handeln, das den Globus dem leerlaufenden irrationalen Selbstzweck der kapitalistischen Veranstaltung opfert. In der sich zuspitzenden Krise kapitalistischer Warenproduktion stehen sich keineswegs Gut und Böse, Rationalität und Irrationalität gegenüber, sondern Handlungsträger und Subjekte, die eingebannt sind in Strukturen fetischisierter irrationaler Verhältnisse und deren normativen, symbolischen Aufladungen. Die sich kriegerisch oder in gefährlichen Konstellationen gegenüber stehenden Nationalstaaten sind Teile des warenproduzierenden und wahnsinnigen Fetischsystems, in dessen Rahmen es kein friedliches Zusammenleben von Menschen geben kann – umso weniger, je mehr sich die Krisen auf allen Ebenen verschärfen.

Sechstens erweist sich vor diesem Hintergrund das Reden und Handeln der Bundesregierung als ausgesprochen vollmundig, naiv und unterkomplex. Wenn der Bundeskanzler von „Zeitenwende“ spricht, meint er: die Rückkehr in die alte Ost-West-Konfrontation und zielt auf „klare Kante“ im Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen russischer Diktatur und freiem Westen. Wie gefährlich das alles ist, wird in einer Äußerung der deutschen Außenministerin deutlich, die davon spricht, Russland durch einen Wirtschaftskrieg ruinieren zu wollen. Die Instrumente dazu sind bekannt, die Folgen absehbar: sich verschärfende Wirtschafts- und Finanzkrisen, Klima-, Hunger- und Flüchtlingskrisen. All diese bekannten Krisen werden sich wesentlich verschärfen. Wenn es realistische Perspektiven geben soll, dann sind sie nur über eine radikale, kategoriale Kritik dieses Fetischsystems der kapitalistischen Warenproduktion zu gewinnen, die in eine sich immer mehr zuspitzende Krisensituation einmündet.

PAUL STEPHAN: Wer den Angriffskrieg gegen die Ukraine, der vor unseren entsetzten Augen immer mehr zu einem rücksichtslosen Vernichtungskrieg gegen das ukrainische Volk ausartet, richtig verstehen will, muss ihn als „Geisterkrieg“ interpretieren, in dem drei „Weltgeister“ aufeinanderprallen. Es wird so deutlich, dass es in diesem Krieg um mehr geht als den Gaspreis, die Zukunft der Ukraine oder diejenige Russlands: Über die Zukunft der Welt wird hier entschieden.

Der erste dieser drei Geister ist derjenige unserer kapitalistischen Gegenwart. Es ist Leviathan, der Geist des Wassers. In der Welt dieses Geistes handelt es sich bei dem Angriffskrieg Putins im strengen Sinne um keinen Krieg, sondern ein Verbrechen. Die Bestrafung der Übeltäter wird wie im innerstaatlichen Strafrecht mit Mitteln vollzogen, die sie vom Verbrechen selbst möglichst grundlegend unterscheiden sollen: Der Leviathan spielt seinen Reichtum aus und verhängt sozusagen ein Bußgeld gegen den Bösewicht.

Das Reich des Leviathans war indes niemals das Paradies von Frieden und Freiheit, für das er es gerne ausgibt. Im Verrat am ukrainischen Volk zeigt er sein wahres Gesicht: Er war von seinem vermeintlichen Erzfeind in Wahrheit niemals grundsätzlich unterschieden, sondern in seinen Methoden nur subtiler. Seine Freiheit ist die abstrakte Freiheit des Kapitalismus, sein Frieden der „bewaffnete Frieden“, von dem Nietzsche spricht. Er steht nun vor der Wahl, die letzte Maske fallen zu lassen und damit die Welt in den Untergang zu schleudern, oder seinem Feind zu unterliegen.

Sein Feind nämlich, den ich auf den Namen „Behemoth“, das Ungeheuer des Landes, taufen möchte, spricht nicht die Sprache des Geldes. Er hat sich Werten unterworfen, die dem Westen fremd sind und deren Macht er nicht anzuerkennen weiß. Gegen eine sakralisierte Politik ist jeder ökonomische Druck wirkungslos.

Doch Behemoth beherrscht nicht nur Russland. Weltweit konstituierte sich in den letzten Jahren eine Opposition zum Leviathan, die sich danach sehnt, den Nihilismus der gläsernen Welt des Geldes zu überwinden und wieder mit offenen Karten zu spielen. Am reinsten und konsisten-testen findet dieses Programm seinen intellektuellen Ausdruck in den Schriften des russischen Philosophen Alexander Dugin. Es speist sich aus denselben ideologischen Quellen wie einst der Faschismus und tritt heute sein Erbe an. Auch aus der Perspektive dieses Dämons haben wir es nicht mit einem Krieg zu tun: Denn wie könnte Russland einen Krieg gegen ein Land führen, das ohnehin schon immer sein Teil war?

Wenn es eine Macht gibt, die dieses Ungetüm heute noch bremsen kann, dann ist es weder die nackte Gewalt der Waffen – denn das hieße ja, das von ihm definierte Spielfeld zu betreten – noch die plumpe Macht des Geldes, das Nietzsche bereits als „Brecheisen der Macht“ erkannte. Was sich hier und heute auf der gesamten Welt zeigt, ist die Macht eines dritten Geistes, den ich Sis nennen möchte, den Geist der Luft, den Vogelgeist. Wir werden nicht nur Zeugen von Krieg und Zerstörung, sondern auch einer beeindruckenden Welle der globalen Solidarität mit dem ukrainischen Volk. Sogar in Russland selbst gehen die Menschen zu zehntausenden auf die Straße, hohe Opfer in Kauf nehmend, um gemeinsam zu bezeugen, dass sie diesen brutalen Angriffskrieg ebenso ablehnen wie den „bewaffneten Frieden“ Leviathans.

Wir erleben gerade die beeindruckende Konstitution eines „Weltvolks“, dessen vereintes Ziel wirklicher Frieden ist. Dies könnte der Beginn einer neuen Weltordnung sein, in der weder der „bewaffnete Friede“ Leviathans und die abstrakte Freiheit des Marktes regiert, für die wir nun frieren sollen, noch die vermeintlich echten Werte, für die die neue faschistische Internationale von Moskau bis Peking ins Feld zieht.

Die linke politische Bewegung sollte sich als Teil jenes „Weltvolks“ begreifen und es davor bewahren, in die seitens des Leviathans gestellte Falle zu tappen, der sich nun, nachdem er das ukrainische Volk verraten und verkauft hat, als Friedensmacht geriert.

Die Forderungen der Stunde müssen sein: Erstens, ein sofortiges Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine! Zweitens, die Aufnahme aller Kriegsflüchtlinge und ihre bestmögliche Versorgung! Drittens, keine Waffenlieferungen und keine Aufrüstung! Viertens, kein Wirtschaftskrieg unter dem Deckmantel von „Sanktionen“ gegen das russische Volk!

Die linken Parteien dürfen nie wieder den Fehler von 1914 wiederholen – denn heute geht es nicht länger darum, ob dieser oder jener Machtblock künftig die Welt beherrscht, sondern ob die Menschheit als Gattung überleben wird.

Als Mittel der Wahl zur Durchsetzung dieser Forderungen erschiene mir ein globaler Generalstreik und eine massenhafte Desertation. Auch die ukrainischen Soldaten, so ehrenhaft ihr Kampf auch ist, sollten die Waffen niederlegen. Es ist auch in ihrem Fall sinnlos, die Söldner Behemoths mit ihren eigenen Waffen schlagen zu wollen. Wie schon der korrupte Oligarch Janukowitsch wird auch Putin nur durch zähen und langatmigen zivilen Ungehorsam zu besiegen sein. Soll er die Ukraine doch okkupieren – er wird ein streikendes, sabotierendes und demonstrierendes Volk vorfinden, das er niemals wird beherrschen können.

Der Verrat des Westens zeigt, dass es nun keine Option mehr sein kann, Teil des Reiches Leviathans zu werden: Das ukrainische Volk ist nun auf sich allein gestellt und wird sich seiner welthistorischen Mission bewusst werden müssen, Speerspitze des Kampfes um echten Frieden und reale Demokratie zu sein, oder es wird untergehen.

Wir Westeuropäer gleichen heute dem Protagonisten von Charles Dickens’ Weihnachtsgeschichte. Wir werden durch den terroristischen Angriffskrieg eines korrupten und verlogenen Regimes gegen ein Volk, das nach Freiheit und Würde strebt, aus unserem ordinären Schlummer gerissen und mit unserer eigenen Realität konfrontiert. Behemoth ist der Geist unserer eigenen Vergangenheit, die wir für erledigt hielten, die wir jedoch noch immer sind und wieder werden könnten. Leviathan ist unsere Gegenwart: Das „Europa der Krämer“ (Camus), das sich in die schamvolle Situation der ökonomischen Erpressbarkeit begeben und das ukrainische Volk feige verschachert hat.

Dieses Europa sucht nun nach neuen Handelsmöglichkeiten, um mit seinem Geld die Waffen für die nächsten Angriffskriege zu finanzieren. Der Geist der Zukunft zeigt uns einen zerstörten Kontinent, vom Atomkrieg verwüstet, eine Sammlung von Ruinen großer Hoffnungen, die sich als nichtig erwiesen. Doch der Vogelgeist der Freiheit zeigt uns den Ausweg! Ergreifen wir diesen veritablen Albtraum als Chance! Hören wir auf, ein Kontinent der Krämer zu sein, deren größte Angst fallende Aktienkurse und steigende Gaspreise sind, und widerstehen wir der Versuchung, wieder ein Kontinent der trunkenen Krieger zu werden! Lernen wir wieder die „schenkende Tugend“, werden wir, wie es einst einer der letzten aufrechten Sozialdemokraten dem deutschen Volk ins Stammbuch schrieb, ein Kontinent der „guten Nachbarn“!1

STEFAN HAIN: Ich beginne meinen einleitenden Vortrag mit einem kurzen Zitat aus dem Gespräch über Theorie und Praxis zwischen Adorno und Horkheimer aus dem Jahr 1956:

Horkheimer: Ich glaube, daß die europäisch-amerikanische Zivilisation das Höchste ist, was die Geschichte bis jetzt hervorgebracht hat an Wohlergehen und Gerechtigkeit. Es kommt darauf an, daß das in einem höheren Zustand bewahrt wird. Das ist aber nur möglich, wenn man gegen diese Zivilisation selbst unnachsichtig ist.

Adorno: Man darf nicht zur Verteidigung der westlichen Welt aufrufen.

Horkheimer: Man darf nicht dazu aufrufen, weil man sie damit kaputt machen würde. Wenn man die Russen verteidigt, so ist das genau so, als wenn man die einströmenden Germanen gegenüber der Sklavenwirtschaft für etwas Höheres gehalten hätte. Mit den russischen Funktionären hat man nichts gemeinsam. Aber sie stellen der westlichen Kultur gegenüber das höhere Recht dar. Es ist die Schuld des Westens, daß die russische Revolution so gelaufen ist.2

Nach dem Fall der Sowjetunion und ihrer verbündeten Staaten erscheinen die Worte Adornos und Horkheimers, wie dieser bereits damals fürchtete, mehr denn je als die von Orakeln. Was ist geblieben? Wenn die „westliche Zivilisation“ keinem anderen Modell mehr gegenüber

steht – kann und muss sie dann verteidigt werden? Wenn Russland nicht mehr für die höhere historische Idee des Sozialismus einsteht, wie es selbst unter dem Terror des Stalinismus der Fall zu sein schien, ist Russland dann einfach der Hort der Barbarei, der verurteilt werden muss? Francis Fukuyama sprach nach dem Untergang der Sowjetunion von einem „Ende der Geschichte“. Doch was als rechtshegelianischer Begriff des finalen Sieges einheitlicher bürgerlicher Gesellschaft ohne widerstreitende, totalitäre „große Narrative“ erdacht wurde, zeigte im realen Vollzug der Dinge seinen Wahrheitsgehalt auf ganz andere Weise. Spätestens seit dem 11. September 2001 erschien das „Ende der Geschichte“ keineswegs als eine progressive Aufwärtsspirale. Vielmehr scheint es so, als ob der Begriff der Geschichte ein Ende gefunden hätte – nicht, weil er eingelöst und somit überflüssig geworden wäre, sondern weil niemand mehr so recht an eine Geschichte zu glauben scheint. Stattdessen sehen wir nun hinter Fukuyamas Hegel-Kostüm eine Welt, in der es keine Vorgeschichte mehr zu geben scheint, kein Reich der Notwendigkeit mehr, das in eines der Freiheit führen würde. Fukuyamas These steht nicht für die Wiedergeburt bürgerlicher Gesellschaft, sondern für den finalen Sieg einer chaotischen, ungeordneten und nicht zu ordnenden postmodernen Welt, in der die Katastrophen sich einfach zu ereignen scheinen, ohne dass irgendjemand sie wirklich unter Kontrolle hätte. Die Idee der Freiheit scheint ein gefährlicher Fiebertraum vergangener Jahrhunderte, der nichts über die Probleme unserer Zeit zu sagen hat.

Chris Cutrone befasste sich in seinem Text Organization, political action, history, and consciousness: on anarchism and Marxism3 mit Walter Benjamins Begriff der „Konstellation“, der darauf verweist, dass historische Momente nicht einfach in linear-progressiver Weise auf die Gegenwart einwirken. Stattdessen seien die Konstellationen als Probleme strukturierende Figuren in der Konstitution der Gegenwart, eine Menge fortbestehender Probleme, die fordern, durchgearbeitet zu werden. Das heißt aber auch, dass jüngere Ereignisse nicht unmittelbar größeren Einfluss auf Probleme der Gegenwart haben müssen als Dinge, die vor langer Zeit passiert sind. Geschehnisse der jüngeren Vergangenheit können von weniger wesentlicher Bedeutung sein, da ihre Auswirkung sich schneller wieder verflüchtigt.

Cutrone betont Benjamins Punkt, dass die Konstellationen, die strukturierenden Muster der Gegenwart, sich unwillentlich und spontan einstellen: aufblitzen; oder wie Marx es sagt: „laste[n] wie ein Alp auf dem Gehirne der Lebenden”. Geschichte kann nicht einfach ein Handapparat bereits gelernter Lektionen sein. Denn wie Benjamin sagte: „nicht einmal die Toten sind sicher”. Die Bedeutung der Vergangenheit ist eine Funktion der Gegenwart. Die Geschichte sucht uns heim als ein Problem der Gegenwart. Deshalb sprach Benjamin davon, dass Geschichte vom Standpunkt der Erlösung betrachtet werden müsse. Welchen Wert haben vergangene Gedanken und Taten für uns? Die Geschichte der Linken liefert uns eine Menge von Fragen und Problemen, die uns damit beauftragen, diese in der Gegenwart zu lösen.

Die jüngsten Militäroperationen westlicher NATO-Staaten, vom Ersten Golfkrieg über die Ausläufer des Jugoslawien-Krieges hin zu Afghanistan und Irak; die Militäroperation der Sowjetunion in Afghanistan; aber auch der Erste und Zweite Weltkrieg sind historische Bilder, Konstellationen, die von marxistisch geprägten Analysen dieser Tage evoziert werden. Sie werfen uns zurück auf Begriffe, die der Marxismus zur Kritik des Kapitalismus und der sozialistischen Bewegung bemühte. Am prominentesten vielleicht die in der Podiumsbeschreibung erwähnten Begriffe von Imperialismus, Antiimperialismus und nationaler Selbstbestimmung; aber oft auch der jüngere Begriff des Antifaschismus.

Während der historische Prozess bzw. das Ausbleiben wirklicher historischer Veränderungen im marxistischen Sinne den Lebenden immer neue Trümmer gesellschaftlichen Zusammenbruchs vor die Füße schleudert, werden jene gleichzeitig erdrückt vom Alptraum der letzten 100 Jahre der Krise der Marxismus und der daraus resultierenden Konterrevolution.

Was sich für Marx, Engels, Lenin, Luxemburg und Trotzki, aber auch Benjamin, Adorno und Horkheimer als Aufgabe eines kämpfenden Marxismus und der Klasse des Proleta-riats darstellte, ist für uns ein Kabinett zerbrochener Spiegel.

Die revolutionären Marxisten und ihre Schüler wollten keine theoretischen Abhandlungen von überhistorischer Bedeutung produzieren, sondern Werkzeuge für einen Klassenkampf, der sich real vor ihren Augen abspielte (oder, wie im Falle der Kritischen Theorie, ausblieb). Keine ihrer Erklärungen und Erläuterungen ergibt Sinn ohne die Erinnerung daran, dass sie dafür geschrieben wurden, die Welt zu verändern, nicht lediglich verschieden zu interpretieren.

Marx und Engels begleiteten die Formation des klassenbewussten Proletariats in Europa und basierten ihre Einschätzungen auf die Frage, was dem Kampf dieser Klasse, dem Kampf für den Sozialismus, am ehesten dienlich sei.

Für Lenin, Luxemburg und Trotzki ergab sich die Frage, wie inmitten des Verrats der Zweiten Internationale, der Zustimmung zu den Kriegskrediten für den Ersten Weltkrieg, deren ursprüngliche Forderung doch noch realisiert werden könne: den Weltkrieg in einen Bürgerkrieg umzuwandeln.

So gut wie alle Aufgaben und Konflikte der Zweiten und Dritten Internationale können auch nur vor diesem historischen Hintergrund begriffen werden. So hatten Lenin und Luxemburg nicht einfach abstrakt unterschiedliche Haltungen zur Rolle nationaler Selbstbestimmung, sondern führten diese Diskussion vor einem praktischen Hintergrund. Dieser beinhaltete unter anderem die Frage, welche Folgen es für die russische und internationale Sozialdemokratie hätte, wenn das weit entwickelte polnische Proletariat unabhängig, also außerhalb Russlands (zu dem Polen damals gehörte) organisiert wäre?

Die Bedeutung der Forderung nach nationaler Selbstbestimmung wurde von Marxisten darauf befragt, welche Rolle sie im Kampf um den internationalen Sozialismus spielen würde und wie der Marxismus sie zu seinem Vorteil adressieren müsse.

Auch Imperialismus war für Lenin keine moralische oder strikt analytische Frage. Stattdessen ging es um die konkrete Aufgabe, wie der imperialistische Weltkrieg, die zerstörerische Krise kapitalistischer Gesellschaft zu nutzen sei, um die Arbeiterklasse zu dessen revolutionärer Überwindung neu zu organisieren.

Wie bereits erwähnt, leben wir nicht in dieser Welt, sondern zwischen den Trümmern, die das Scheitern der sozialistischen Idee im 20. Jahrhundert hinterlassen hat. Die zerbrochenen Spiegel, zwischen denen wir wandeln und kampieren müssen, werfen uns alle Fragen verzerrt zurück: Leben wir in einer Welt eines globalen Imperiums, des US-Welthegemons? Leben wir in einer Welt der rivalisierenden Imperien, die um eine Vorherrschaft kämpfen? Hat Putin „großrussische, chauvinistische Bedürfnisse“ und deshalb die Invasion der Ukraine befohlen? Oder verteidigt sich Russland gegen die NATO an seinen Grenzen? Ist Deutschland lediglich ein Büttel der USA oder wird sich Germania aus langem Corona-Schlummer wachküssen lassen und durch ein ampelfarbenes Blut-und-Eisen-Tonikum wieder zu alter Militär-Stärke im Herzen Europas zurückfinden? Wem steht das Recht auf nationale Selbstbestimmung zu: der Ukraine gegen Russland oder den Republiken Lugansk und Donezk gegenüber dem Rest der Ukraine?

Rechtfertigt die Kooperation der gegenwärtigen ukrainischen Regierung mit rechtsradikalen Kräften eine Verurteilung dieser Regierung als faschistisch? Oder muss Putin verstanden werden als ein Nachfolger Hitlers, der heute die Ukraine überfällt – und morgen die ganze Welt?

Weder Marx noch Lenin noch Adorno scheinen uns Antworten zu geben, sondern ihre Worte erscheinen als Menetekel auf den zerbrochenen Spiegeln. Die Konstellationen, die im Kaleidoskop aufsteigen, reißen unser Bewusstsein mit und liquidieren es in den Strom dessen, was ohnehin bereits geschieht. Wie auf einem LSD-Trip können die Bilder des Rausches nicht integriert werden: Nicht wir bemächtigen uns der Bilder, sondern die Bilder bemächtigen sich uns, in einem Rausch fortwährender Regression des Bewusstseins. Wir versuchen, uns zu erinnern, was wir gesehen haben, daraus einen Sinn zu machen, und bleiben doch zurück wie ein Stummer, der einen Traum hatte.

Was alle Marxisten teilten, war die Idee Hegels, dass nichts Bedeutung für den Menschen habe, was nicht in sein Bewusstsein gelangen könne. Und das heißt: sein Bewusstsein der eigenen Freiheit. Dieses Bewusstsein war nicht nur für den Marxismus, sondern bereits für Hegel stets eine Einheit von Denken und Handeln.

So spannend die Fragen sind, ob wir noch in Lenins Definition des Imperialismus leben oder vielleicht doch eher in der von Kautskys Ultra-Imperialismus, ob die USA als globaler Hegemon der Hauptfeind der arbeitenden Klasse sind oder ob es reaktionäre Herrscher der harten Hand wie Putin sind – sie alle ändern nichts an unserer absoluten Hilflosigkeit. Ohne eine für den Sozialismus kämpfende Arbeiterklasse kann es keine marxistische Theorie geben, sondern lediglich bessere oder schlechtere Beschreibungen bestimmter Dynamiken nach dem „Ende der Geschichte“. Aber wer wäre das Subjekt, das Sinn machen könnte aus den Konstellationen, den Trümmern, die uns vor die Füße, und den Bildern, die uns ins Gedächtnis geschleudert werden. Imperialismus war für Lenin „das höchste Stadium des Kapitalismus“ – eine Krise, deren einzig wesentlicher Kern darin bestand, dass er der organisierten Arbeiterklasse, inmitten der geschichtlichen Katastrophe, eine Chance revolutionärer Umwälzung eröffnen könnte.

Wenn die Linke etwas aus der Krise in der Ukraine lernen will, dann sollte sie sich offen und ernsthaft fragen, ob sie in den letzten 100 Jahren überhaupt etwas gelernt hat. Nur wenn wir uns fragen, wie die Linke seit 100 Jahren über ihre eigenen Ideen stolpert, können wir vielleicht beginnen, einen Weg aus dem Kabinett der zerbrochenen Spiegel zu finden. Die Gespenster, die die Linke heimsuchen, sind im Moment weniger Putin, Biden oder Scholz, weder Krieg noch Inflation. Diese alle betreffen lediglich die Menschheit als Ganzes. Die Linke jedoch nicht: Die Linke sitzt weiterhin auf einem Stein inmitten des Trümmerfeldes und beschwört die Geister einer 100-jährigen Niederlage, während das Schicksal der Menschen und der Menschheit von der faulen Zeit aufgefressen wird, wie Hegel die Perioden nannte, in denen der Lauf der Dinge nicht zum Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit führt.

Das Einzige, was die Überlegungen und Kämpfe des Marxismus vielleicht erlösen könnte, wäre das offene Annehmen der Frage: Ist Marxismus überhaupt noch relevant?

ANTWORTRUNDE

MS: Zuerst zu Herbert: Ich sehe die Frage der Imperialismustheorie oder des Begreifens der aktuellen Konfrontation als eine zwischen imperialistischen Mächten nicht in einem Gegensatz zur Krisentheorie, sondern als eine Überakkumulationskrise des Kapitalismus, die diese selbst befördert und die Austragung dieses Konflikts so deutlich macht.

Zweitens, was mir wichtig erscheint, wäre ein Punkt zu Paul Stephan: Ich habe ein Problem damit, die aktuelle Friedensbewegung in so rosigen Farben zu betrachten. Die Friedensbewegung, ich war auch auf einigen der größeren Demonstrationen in Berlin, die ihrerseits Sanktionen gegen Russland fordert und die weitgehend den ideologischen Rechtfertigungen von Scholz und der Bundesregierung zustimmt, ist eine Bewegung, die man genauso gut als Bewegung zur ideologischen massenhaften Absicherung eines Aufrüstungskurses betrachten kann, der in Deutschland vorangetrieben wird. Es ist wichtig, bei diesen Demonstrationen zu intervenieren und einzugreifen. Es ist aber auch sehr wichtig, deutlich zu machen, dass diese Demonstrationen selbst einen zwiespältigen Charakter haben. Es gibt sicherlich viele Leute, die aus positiven, nachvollziehbaren Motiven dort sind, einen drohenden Weltkrieg oder eine Verschärfung der Lage zu verhindern, aber man muss gleichzeitig sehen, dass solange diese Bewegung die Kriegsziele der Bundesregierung weitgehend teilt, sie eine Bewegung ist, die auch als Unterstützung dieser Regierung fungieren kann und für diese herangezogen wird. Sie unterstützt beispielsweise den 100 Milliarden Euro schweren deutschen Militärhaushalt, anstatt ihn zu kritisieren. Es ist daher wichtig, dass wir etwas aufbauen müssen, das sich dem entgegenstellt. Wir müssen die Fragen diskutieren, die ich an alle richte: was wir gegen den Krieg tun und wie wir eine Bewegung aufbauen, die dem etwas entgegensetzen kann.

Stefans Frage, warum es dem Marxismus so schlecht geht, wird nicht zur Wiederbelebung des Marxismus führen und trägt zudem dazu bei, dass Leute, die den Kapitalismus bekämpfen wollen, nicht versuchen, ihre eigene Theorie und Politik auf die Höhe der Zeit zu bringen, sondern sich letztlich auf noch ein paar Jahre mehr im Seminar zurückziehen. Ich glaube im Gegenteil, dass die aktuelle Situation erlaubt, dass wir sehr wohl einen revolutionären und antikapitalistischen Pol aufbauen können.

Wir sollten aber nicht versuchen, den aktuellen Krieg als einen zwischen Leviathan und Behemoth zu begreifen, sondern ausgehend von den materiellen Interessen der verschiedenen Klassen innerhalb dieser Auseinandersetzungen, sowohl in Bezug auf die herrschende Klasse in Russland als auch in der Ukraine.

Meine Fragen an die anderen lauten: Welche Vorstellungen habt ihr davon, eine Antikriegsbewegung aufzubauen? Seht ihr überhaupt die Möglichkeit, eine neue internationale Bewegung des Klassenkampfes aufzubauen und wenn ja, mit welchen Forderungen, mit welchem Programm, mit welcher zentralen Perspektive? Diese Fragen gilt es jetzt zu diskutieren und wenn man sich dieser Diskussion verweigert, hat man sich als Marxist von der Geschichte verabschiedet.

HB: Ich denke, dass die Fragen, die vor dem Hintergrund von Benjamin und Kritischer Theorie aufgeworfen wurden, die grundlegenden Fragen sind, die in die richtige Richtung zielen und die helfen können, die Problematik nochmal intensiver zu fassen. Die vollmundige Rede vom Ende der Geschichte hat sich durch den Lauf der Geschichte ausgesprochen blamiert und es wäre allerdings zu sehen, dass eben nicht einfach die Geschichte zu Ende gegangen ist, sondern dass die Geschichte des Kapitalismus in ihre höchste, widersprüchliche, irrationale Phase eingetreten ist, in der sie immer mehr auf ihre inneren Schranken im Sinne des von Marx beschriebenen prozessierenden Widerspruchs stößt.

Im Hinblick darauf, die Problematik nochmal zu schärfen, kam mir der Begriff der „Unterbrechung“ bei Benjamin in den Sinn. Unterbrechung verbindet er mit der Kategorie „Dialektik im Stillstand“. Ich verstehe das so: sich vom Lauf der Geschichte, und vor allen Dingen von dem Leid, was Menschen sich darin angetan haben, distanzieren zu lassen und zu einem neuen reflektierenden Blick zu gelangen. Und dabei fände ich wichtig, auch vertraute marxistische Kategorien auf den Prüfstand zu stellen, wie beispielsweise die Unmittelbarkeit eines Begriffs von Interessen, der nicht sieht, dass Interessen in diesen Szenarien immer schwerer greifbar und vor allem mit der Irrationalität des Ganzen dieser kapitalistischen Veranstaltung rückgekoppelt sind.

Zu problematisieren wäre natürlich auch die Unmittelbarkeit eines Bezugs auf Praxis, da wäre gerade bei Adorno einiges zu lesen. Die Unmittelbarkeit der Praxis, die nicht gebrochen ist durch theoretische Reflexion, die auf das Ganze der Veranstaltung zumindest ausgreift, verkommt im Grunde genommen zu einem pragmatischen Geschäft. Auch in Bezug auf die Kategorie „revolutionäres Subjekt“ wäre noch mal kritisch zu hinterfragen, inwieweit er eng mit der kapitalistischen Veranstaltung verbunden ist. Wenn dem Kapitalismus die Arbeit als Substanz von Wert und Mehrwert wegbricht, dann ist auch dem revolutionären Subjekt der Boden entzogen.

PS: Ich fand einige Fragen, die in der Diskussion aufgeworfen worden sind, sehr spannend, will mich jetzt aber nur auf die aus meiner Sicht wichtigsten beschränken. Ich fand am Schluss die Bemerkung von Herbert sehr zielführend, da ich auch sagen würde, dass man gerade den gegenwärtigen Krieg nicht als Ausdruck von sehr eng ökonomisch verstandenen Interessen auffassen kann, die jetzt dort aufeinanderprallen. Es sind sich fast alle Analysten einig, dass der Witz an Putins Angriffskrieg gerade ist, dass er im Sinne einer rationalen ökonomischen Interessenpolitik vollkommen sinnlos ist. Ich glaube tatsächlich, dass es da ein sehr starkes ideologisches Moment gibt.

Wir können Russland nur wieder zur Großmacht machen, wenn wir das Spielfeld des Westens – das Spielfeld der rationalen ökonomischen Interessen – verlassen und versuchen, den Westen auf so einer Ebene anzugreifen, die der Westen eigentlich gar nicht verstehen kann und gegenüber der der Westen auch völlig machtlos ist. An Staaten wie dem Iran oder Nordkorea kann man sehr gut sehen, dass man mit wirtschaftlichen Methoden an solche Regimes gar nicht herankommt, sondern eigentlich sogar eher zur Stärkung dieser Herrschaftsformationen beiträgt. Von den Sanktionen erhofft man sich eher, einen unliebsamen Konkurrenten vom Weltmarkt zu verdrängen, aber die Ziele, die jetzt ausgegeben werden, wird man damit nicht erreichen können.

Die gegenwärtige Friedensbewegung und die ukrainische Protestbewegung sind sehr vielfältig – was nicht heißt, diese Bewegungen schön zu färben oder zu behaupten, dass da das revolutionäre Proletariat am Werk sei. Dort sind natürlich auch jeweils sehr reaktionäre Kräfte am Werk, die leider sehr naive Vorstellungen vom Westen und von der westlichen Politik haben. An diesen Umstand muss man aufklärerisch herangehen, ohne diese Bewegungen wiederum schwarzzumalen. Man muss auch die hoffnungsvollen Elemente sehen, die durchaus vorhanden sind. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, wenn wir nicht in völligen Pessimismus verfallen wollen.

SH: Den völligen Pessimismus will ich nicht, aber frei nach Pauls Inspiration Friedrich Nietzsche hätte ich gerne einen „Pessimismus der Stärke“. Ich finde alle marxistischen Unterhaltungen über diese Krise – über alle Probleme in der Welt – sehr wertvoll und wichtig und glaube, ohne sie können wir nicht aus der Hölle herauskommen, zu der unsere Gesellschaft geworden ist. Andererseits möchte ich in Bezug auf Martin sagen, dass wir mit dem, was es im Moment an selbsternanntem Marxismus gibt, offensichtlich auch nicht herauskommen. Vor 100 Jahren war das, was sich Marxismus genannt hat, auf dem Weg dazu, zum Stalinismus transformiert und zum Totengräber der revolutionären Bewegung des Sozialismus zu werden, und insofern hat es uns wohl nicht zur Befreiung geführt. Trotzkis Versuch, daraus auszubrechen und eine Vierte Internationale zu gründen, die die revolutionären Motive der Dritten und Zweiten Internationale wieder aufnimmt, ist auch im Weltmaßstab gescheitert. Ich begrüße selbstverständlich den Mut und die Arbeit im Versuch, eine Fünfte Internationale zu gründen. Gleichzeitig habe ich aus der Betrachtung der Geschichte des Marxismus nicht den Eindruck, dass der Grund für das Scheitern des Marxismus darin liegt, dass nicht genug Leute probiert haben, revolutionär zu handeln, sondern dass wir selbst mit den Kategorien sehr kämpfen.

Ich möchte folgende Frage ins Gedächtnis rufen: Woher kommt unsere Politik eigentlich? Es gibt keine ungebrochene revolutionäre Tradition, wie es sie zwischen Lenin, Luxemburg, Trotzki und Marx und Engels gab. Lenin, Luxemburg und Trotzki waren Teil der Zweiten Internationale, die Marx und Engels und ihre Schüler mitgegründet haben. Die Dritte Internationale hat dann dieses Erbe angetreten, während zwischen uns und selbst dem Versagen der Vierten Internationale, den Zweiten Weltkrieg zu verhindern, schon über 80 Jahre liegen.

Auf der anderen Seite stellt Herbert die Frage, ob Arbeit und Wert überwunden sind. Ich weiß es nicht. Ich verstehe, was damit gemeint: Viele Arbeiten, die Menschen heute verrichten, sind sogenannte Bullshitjobs, sowohl am ganz schlecht bezahlten als auch am sehr gut bezahlten Ende. Ob der Wert eines Produktes irgendetwas mit seinem Preis zu tun habe, kann man schwer sagen. Aber trotzdem ist es Realität, dass es überall auf der Welt genügend Leute gibt, die ihre Ware Arbeitskraft verkaufen und somit ganz real Kapitalismus erzeugen, egal, ob das jetzt irgendwie realistisch ist oder nicht. Ich glaube, allein aus diesem Grund sucht uns die marxistische Kritik des Kapitalismus heim.

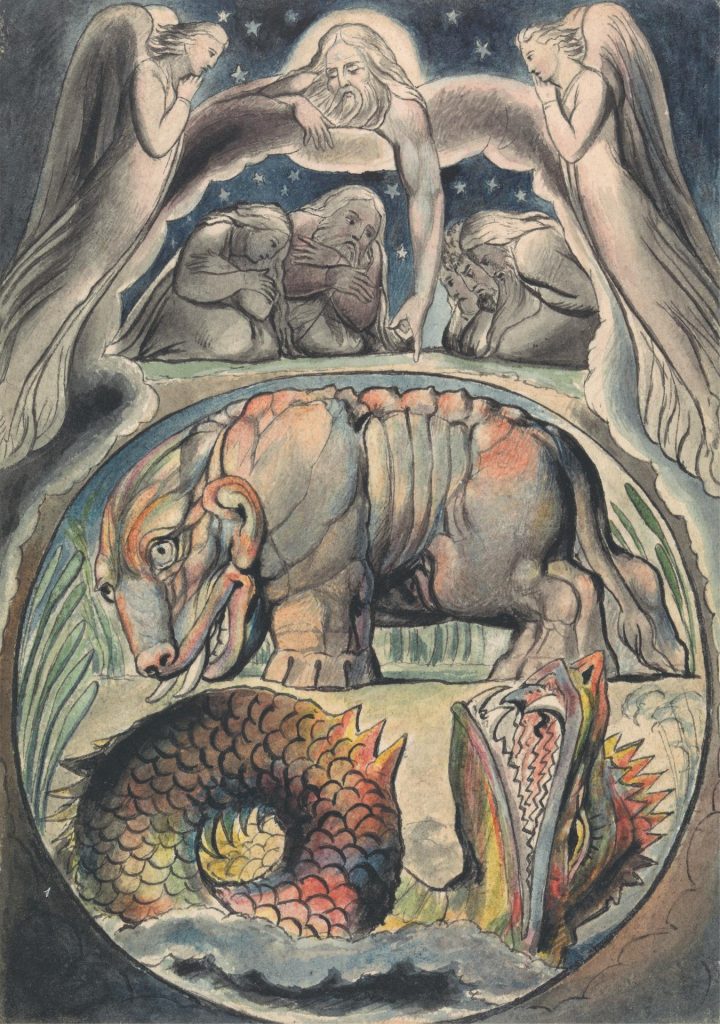

Ich fand Pauls Ausführungen zu Leviathan, Behemoth und Sis erfrischend, aber auch hier möchte ich anmerken: Leviathan und Behemoth sind Bilder aus der Politik, die einen geschichtlichen Hintergrund haben. Der Leviathan ist Thomas Hobbes‘ Idee eines bürgerlichen Staates, der eine gewisse Form von bürgerlicher Ordnung auf eine autoritäre Art und Weise erzeugt, und Behemoth wird von Franz Neumann als Bild vorgeschlagen. Es handelt sich dabei um biblische Kreaturen.

Behemoth wird von Franz Neumann als das Bild benannt, das der Nationalsozialismus innerhalb des Kapitalismus darstelle – nämlich seine schlechte Aufhebung. Auf der einen Seite ist er die völlige Weiterführung des Kapitalismus in seiner Krisenhaftigkeit, auf der anderen Seite eine neue Form von Ordnung durch das völlige In-Kontrolle-Nehmen der Gesellschaft durch eine Zentralisierung von Macht. Leviathan lässt sich nicht verstehen ohne die frühen bürgerlich-radikalen Diskurse und den Weg in eine bürgerliche Gesellschaft. Behemoth lässt sich nicht verstehen ohne die marxistisch inspirierten Diskussionen um die Rolle des Nationalsozialismus in den 30er-Jahren, in denen es immer noch eine organisierte Arbeiterbewegung und sogar zwei Internationalen gab, die gesagt haben, dass sie die Menschheit in die Freiheit und zum Sozialismus führen werden. Deshalb frage ich mich auch hier: Wenn diese wunderbaren Bilder so interessant von Paul bemüht werden, landen wir nicht doch notwendig wieder in dem, was Marx Ideologie nennt, nämlich in Erklärungen von Sachverhalten, die gleichzeitig die tieferen Ursachen dieser Sachverhalte verdecken?

FRAGERUNDE

Was sagt es uns über die aktuelle Situation, dass beide Seiten im Krieg Begriffe mit linker Tradition zur Begründung ihrer Handlungen nutzen: Antiimperialismus und Antifaschismus? Beeinträchtigt das die potenzielle Nutzung solcher Konzepte beim Aufbau einer neuen linken Bewegung?

MS: Es ist kein Zufall und das trifft nicht nur auf die Begriffe Antiimperialismus und Antifaschismus zu. Das trifft auch auf den Begriff von Gerechtigkeit und Selbstbestimmung zu. Alle Seiten in einem Krieg rechtfertigen ihre Kriegsziele natürlich mit hehren Idealen, die sie aus geschichtlichen Kontexten schöpfen, die dann natürlich entstellt werden. Dass Putin seine Invasion als antifaschistische Operation tarnt oder rechtfertigt, ist albern. Jedenfalls für uns hier. Ich fürchte, in Russland ist es nicht so albern. Das bedeutet natürlich, dass man dagegenhalten muss, aber ich glaube auch, dass es kein Monopol auf solche Begriffe gibt. Wenn man ihre falsche Verwendung verhindern will, dann hilft es nur, selbst in der politischen Auseinandersetzung gegenzuhalten. Auch die Begriffe des Kommunismus und des Sozialismus wurden in der Geschichte – okkupiert von einer stalinistischen Bürokratie und der Sozialdemokratie – entstellt bis zum Gehtnichtmehr. Trotzdem ist es heute wiederum schwer möglich, auf alle Begriffe, die entstellt wurden, zu verzichten. Wir hätten dann wahrscheinlich sehr wenige. Stattdessen muss man erklären, was man selbst unter Antiimperialismus und Antifaschismus versteht und um das Problem, dass auch bürgerlich-reaktionäre Kräfte versuchen, sich dieser Begriffe zu bemächtigen, wird man nicht herumkommen.

HB: Ich möchte nochmal den Versuch machen, die Begriffe „Antiimperialismus“ und „Antifaschismus“ kritisch zu reflektieren und zu problematisieren, um deutlich zu machen, dass deren Reichweite inzwischen ausgesprochen begrenzt ist. Der Begriff des Imperialismus bezieht sich auf staatliches Handeln, das spätestens mit der Globalisierung, die ich als Krisenerscheinung sehe, auf Grenzen gestoßen ist. Staaten können sich immer weniger als imperiale Staaten in Szene setzen, stattdessen ist ihr Handeln vermittelt durch Krisenprozesse. Ähnlich problematisch ist der Begriff „Antifaschismus“ geworden. Der Faschismus der Nazis war mit Modernisierungsprozessen verbunden und konnte wirksam werden, indem er quasi als Transmissionsriemen für eine neue Akkumulation, für neue Modernisierungsprozesse gedient hat. Genau dafür fehlt aber im Moment das Potenzial, sodass faschistoide Tendenzen sich eher in der Verwilderung von Staatsapparaten und der Gesellschaft insgesamt zeigen. Angesichts dieser neuen historischen Konstellationen ist die Voraussetzung für eine neue Praxis, die scheinbar vertrauten Kategorien „Antiimperialismus“ und „Antifaschismus“ auf den Prüfstand zu stellen. Das gilt für alle marxistischen Kategorien.

PS: Ich möchte mich meinen Vorrednern bei dieser Frage in weiten Teilen anschließen. Ich will ergänzen, dass man gerade jetzt an diesen Begriffen festhalten sollte, auch wenn sie – in geradezu grotesker Weise – von den Mächtigen der verschiedenen Länder für ihre Zwecke benutzt werden. Begriffe haben aber einen objektiven Gehalt, den man durchaus gegen die falsche Verwendungsweise kehren kann, um so die Verlogenheit, die wahren Interessen dieser Machtpolitik zu entlarven.

Zudem möchte ich zu Stefan kurz sagen, dass ich natürlich um die Bedeutungsgeschichte dieser Ungeheuer des Alten Testaments und der jüdischen Tradition weiß, der dieses Vogelmonster, Sis, entnommen ist. Ich kann das hier nicht vertiefen, aber es gibt zwischen dieser Bedeutungsgeschichte und meiner Verwendungsweise eine Kontinuität. Ich will diese Begriffe jedenfalls nicht vollkommen enthistorisieren.

SH: Die Begriffe, um die es geht, haben historisch eine linke Tradition. Aber beispielsweise Lenins Schrift zum Imperialismus beschäftigt sich auch mit den Schriften von Hobson und Hilferding. Hobson war kein Sozialist, sondern bürgerlich. Insofern sind die Begriffe in der spezifisch marxistischen Verwendung eben nicht zu trennen vom Marxismus zu seiner Zeit. Paul hat sinnvollerweise darauf hingewiesen, dass es sich um Begriffe mit objektivem Gehalt handelt. Und wenn etwas einen objektiven Gehalt hat, dann muss es auch ein Subjekt dazu geben. Das Subjekt wird zwar von den objektiven Zuständen der Gesellschaft konstituiert, aber das Subjekt konstituiert auch das Objekt, wie Hegel sagt. Marx folgt ihm darin nach und das Ganze wird von Lenin, Luxemburg, Trotzki und später auch von Lukács und der Kritischen Theorie noch einmal durchgearbeitet.

Damit will ich nochmal darauf zurückkommen, was ich zuvor gesagt habe: Wenn Lenin von Imperialismus und Antiimperialismus spricht, bezieht er die Verwendung dieser Begriffe auf die proletarisch-sozialistische Praxis seiner Zeit. Wir hängen momentan sehr an der Frage, was die Interessen der herrschenden Klasse sind, weil man nicht genau weiß, in welchen Konflikten sie sich befindet, weil das alles hinter verschlossenen Türen vor sich geht. Was aber noch viel schlimmer ist: Wir wissen auch nicht, was die wirklichen Interessen der Arbeiterklasse sind, weil die Leute, die heute Marxistinnen und Marxisten sind, keine Ahnung haben, was die Arbeiterklasse als Ganze möchte – jenseits davon, dass wir davon ausgehen, dass die marxsche These immer noch stimmt, dass ihr wirkliches Klasseninteresse der Errichtung des Sozialismus entspricht.

Marx und Engels waren Teil der Selbstorganisationen der Arbeiterinnen und Arbeiter und das sind wir nicht. Stattdessen sind wir darauf zurückgeworfen, unsere Ideen in propagandistischer Weise an – wie der Marxismus gesagt hätte – kleinbürgerliche Intellektuelle zu richten, von denen wir hoffen, dass sie dann irgendwann doch wieder diesen Kontakt mit der Arbeiterklasse haben. Das bleibt aber eben die ganze Zeit aus bei den linken Projekten, die wir im Moment haben, weshalb sich für mich die Frage stellt: Wenn ich doch eigentlich weiß, was die Interessen der Arbeiterklasse sind und doch eigentlich weiß, wie der Marxismus sie historisch formuliert hat, warum trägt es dann am Ende trotzdem nichts dazu bei, die Arbeiterklasse so zu organisieren und zu formieren, dass ein bewusstes Subjekt der sozialistischen Gesellschaft hergestellt werden kann? Und warum sind wir in diesen vielleicht doch etwas scholastisch scheinenden Auseinandersetzungen über die Bedeutung bestimmter Begriffe vertieft, wenn wir eigentlich die Welt nicht nur unterschiedlich interpretieren möchten, sondern verändern?

Das Problem an einem Krieg in Abwesenheit einer Linken besteht doch darin, dass Geschichte ohne einen selbst stattfindet. Auch das Verlassen auf eine Friedensbewegung, ohne darauf zu spekulieren, an ihre Spitze zu kommen – also dort, wo laut Martin jetzt die Regierung steht – scheint doch ewig weit entfernt. Warum entziehen sich die Podiumssprecher der Verantwortung, öffentlich zu erläutern, der Sieg welcher Kriegspartei ein besseres neues Kampffeld um die Diktatur des Proletariats herstellen würde oder zumindest welche Partei ein weniger schlechtes neues Kampffeld eröffnet?

MS: Wie in meinem Eingangsstatement ausgeführt, sollten wir sowohl in Russland als auch hier in Deutschland eine im klassisch marxistischen Sinne defätistische Position beziehen. Das bedeutet, den Krieg in einen Klassenkrieg gegen die eigene herrschende Klasse zu verwandeln. In diesem Sinne ist die Niederlage Russlands wünschenswert für die russische Arbeiterinnenklasse. Die Lohnabhängigen und die Linke in Russland müssen genau darauf hinarbeiten und wir müssen sie dabei unterstützen, Putins Kriegsmaschinerie zu stoppen. Es gibt den – schwer zu überprüfenden – Bericht, dass belarussische Eisenbahnarbeiterinnen den Transport von russischen Kriegsgütern in die Ukraine blockiert haben. Das finde ich sehr unterstützenswert. In der Ukraine gestaltet sich die Frage deutlich schwieriger, da man sicherlich niemandem verübeln kann, sich gegen das Bombardement zur Wehr zu setzen. Aber natürlich macht Selenskyj keine Politik im Interesse der Lohnabhängigen der Ukraine und es ist notwendig, hier eine eigenständige Politik zu betreiben.

Wir müssen eine Politik betreiben, die weiter offen gegen die Interessen des deutschen Staates und Kapitals kämpft, die dieses Mal relativ einig mit den USA sind. Die Bundesregierung hat anerkannt, dass die Option einer Zusammenarbeit mit Russland als Alternative zu den USA mit der jetzigen Situation begraben worden ist. Die neue Strategie, die jetzt forciert werden soll, besteht darin, im Kampf um die Neuaufteilung der Welt auch oben mitzuspielen. Diese Strategie birgt die Gefahr einer Eskalation in sich und wird bereits in Form eines Wirtschaftskrieges ausgetragen, der Russland in die Knie zwingen soll. Was Baerbock dazu sagt, ist gar nicht so unehrlich – das ist eigentlich das Schlimmste daran. Dem gilt es entgegenzutreten. Das bedeutet, dass wir versuchen, die Kriegsziele „unserer“ Regierung zu verhindern – in diesem Sinne bin ich für die Niederlage Deutschlands. Das setzt natürlich eine Menge Auseinandersetzung, Aufklärung und Diskussion mit Menschen voraus.

Deutschland ist noch nicht so weit in den Krieg verstrickt wie Russland. Momentan geht es nur darum, eine Situation wie in Russland zu verhindern, da das die günstigsten Bedingungen schafft. Warum? Weil es in dieser Situation für revolutionäre Politik – in Friedens-, aber erst recht in Kriegsfragen – zu verhindern gilt, in einen Burgfrieden mit der Regierung gebracht zu werden. Genau das findet im Moment aber statt und es bedeutet eine Lähmung sowohl für die Lohnabhängigen, die in reformistischen Parteien und Gewerkschaften organisiert sind, als auch und noch viel mehr für die radikale Linke.

HB: Die grundlegende Problematik ist, dass die Verhältnisse es ausgesprochen schwer machen, sich auf irgendeine Seite zu schlagen – falls das überhaupt möglich ist. Das einzige, das klar ist: Die Menschen werden in der Ukraine in einen heroisch verklärten Todeskampf geführt, was nichts anderes als zynisch ist. Das analytisch grundlegende Problem scheint mir aber wie gesagt darin zu liegen, dass das Verstehen der Konstitution kapitalistischer Verhältnisse anhand der Polaritäten von Kapital und Arbeit oder Markt und Staat im Rahmen der Krisenverhältnisse an seine Grenzen stößt. Vor allen Dingen aber wäre es wichtig zu erkennen, dass Kapital und Arbeit eingebunden sind in den kapitalistischen Fetischzusammenhang, sodass Arbeit nicht in diesem unmittelbaren Sinn einfach die Gegenposition zum Kapital war. Ebenso wenig ist mit der etatistischen Variante der Warenproduktion einfach eine Planwirtschaft gescheitert, sondern die Warenproduktion als Ganze in ihrer etatistischen wie in ihrer liberalen Variante.

Es scheint mir entscheidend zu sein, mit diesen Polaritäten des kapitalistischen Fetischzusammenhangs zu brechen und sie auch kategorial infrage zu stellen. Damit würde auch nochmal die unmittelbare Frage nach Interessen neu gestellt werden, die immer schon mit dem Fetischzusammenhang der kapitalistischen Warenproduktion vermittelt ist. Die sich daraus ergebenden Polaritäten werden in der Krise immer mehr obsolet und brechen ein. Daher ist die Herausforderung, kategorial die Karten neu zu mischen, um darüber überhaupt den Horizont einer neuen Praxis entwickeln zu können.

PS: Ich finde auf diesem Panel bemerkenswert, dass wir uns eigentlich in vielen zentralen Punkten recht einig sind, insofern kann ich direkt an das Gesagte anknüpfen. Ich finde die Frage schon falsch gestellt, weil sie ein bisschen voraussetzt, es gäbe nur die beiden Geister, von denen ich gesprochen habe: zum einen den freien und friedlichen Westen und zum anderen die multipolare Weltordnung, die jetzt eben von Russland, China und anderen vorangetrieben wird.

Wenn es wirklich nur die eine Wahl gäbe, dann wäre vielleicht der freie und friedliche Westen vorzuziehen. Es kann aber nicht die Aufgabe linker Politik sein, den Sieg dieses Machtblocks in dieser Konstellation zu wünschen. Für uns muss es jetzt vor allem um die Frage gehen, wie wir ein geeignetes Kampffeld definieren können, was von diesem offiziellen Kampffeld unterschieden ist – ein Kampffeld, in dem wir die Regeln festsetzen und in dem wir die Regeln der uns vorgesetzten Kampffelder außer Kraft setzen. Ziviler Ungehorsam und der Partisanenkampf könnten dabei eine Rolle spielen.

Ich würde diesen Kampf gar nicht als so zynisch begreifen. Ich bin wirklich teilweise begeistert und gerührt, wenn – wie beispielsweise in Leipzig, wo ich wohne – an vielen Häusern ukrainische Flaggen hängen. Es gibt tausende Graswurzelinitiativen, die Hilfsgüter für die ukrainische Bevölkerung sammeln und spenden, und sich nicht nur abstrakt, sondern auch ganz praktisch für die Aufnahme von Flüchtlingen einsetzen.

Auch ich bin nicht naiv. Ich sehe, wie versucht wird, diese Bewegung durch den westlichen Machtblock zu vereinnahmen und wie sie selbst eine naive Vorstellung von den eigenen Zielen hat, weil sie nicht sieht, dass der Friede der NATO der bewaffnete Friede ist. All das macht mich aber nicht pessimistisch, sondern stimmt mich eher hoffnungsvoll, dass sich da vielleicht irgendetwas entwickeln könnte. Ich stimme auch der Prämisse nicht zu, dass die Geschichte sich einfach abspielt. Unsere Aufgabe ist es, diese Chance zu ergreifen und etwas daraus zu machen.

SH: In Bezug auf die gestellte Frage verweigere ich mich der Bewertung, weil ich mich eben nicht in der Lage sehe, die politische Weisung als Führer der Arbeiterklasse zu formulieren. Ohne das, was Martin hier gemacht hat, kann es aber nicht gehen, wenn es eine sozialistische Bewegung gibt. Marx und Engels haben teilweise auch Kriege ihres eigenen – unwillentlichen – Vaterlandes verteidigt. Engels hat noch in den 1890er-Jahren geschrieben, dass es eine revolutionäre Verteidigung Deutschlands durch die Sozialisten gegen Russland geben könne, weil Russland als der Hort der Reaktion in Europa galt. Lenin hat das im Ersten Weltkrieg mit dem hier oft angesprochenen Prinzip des revolutionären Defätismus umgedreht. Er hebt hervor, dass der Hauptfeind im eigenen Land steht, obwohl Russland das schwächste Glied unter den europäischen imperialistischen Ländern war. Lenin hat diese Unterschiede gesehen, war aber der Meinung, dass sie in diesem Moment nicht so bedeutend sind.

Man kann die Frage danach, wessen Sieg oder Niederlage für den Kampf der Arbeiterklasse wünschenswert wäre, zynisch nennen, aber das hat Marxisten noch nie davon abgehalten, diese Frage zu beantworten, weil sie ansonsten die Verantwortung für die Arbeiterklasse abgegeben hätten, die diese Führung gefordert und benötigt hat, zumindest in dem damaligen Organisationszusammenhang. Ich sehe mich nicht im Stande, diese Kritik der Lage des Klassenkampfes zu formulieren.

Ich möchte noch auf den Fetischzusammenhang zurückkommen, den Herbert erwähnt hat. Dazu ist mir eingefallen, dass Adorno sagt: „Kein Glück ohne Fetisch.“ Und Lukács sagt: „Der Weg geht durch die Verdinglichung hindurch.“ Wenn es eine Chance auf eine sozialistische Revolution und auf eine Wiedergeburt des Marxismus geben wird, dann wird das bedeuten, beides zu tun: sowohl aus den Ideen unserer Zeit, was Marxismus bedeuten würde, auszubrechen als auch zu Marx zurückzukehren, wie auch Lenin, Luxemburg und Trotzki das im Ersten Weltkrieg versucht haben. Lenins Idee eines revolutionären Defätismus war eine Neuerung auf der organisierten marxistischen Linken. Insofern glaube ich, dass der völlige Fetisch- und Verblendungszusammenhang von Arbeit und Kapital genauso real ist wie die Maschinen und die Menschen, die produzieren. Daran müsste marxistische Kritik anschließen.

Ich möchte schließlich nochmal auf Benjamin zurückkommen, den ich auch hier über Chris Cutrone zitiert habe, um auf die Frage einzugehen, von wem ich mir wünschen würde, dass er siegt oder eine Niederlage erleidet:

Die jeweils Herrschenden sind aber die Erben aller, die je gesiegt haben. Die Einfühlung in den Sieger kommt demnach den jeweils Herrschenden allemal zugut. Damit ist dem historischen Materialisten genug gesagt. Wer immer bis zu diesem Tage den Sieg davontrug, der marschiert mit in dem Triumphzug, der die heute Herrschenden über die dahinführt, die heute am Boden liegen. Die Beute wird, wie das immer so üblich war, im Triumphzug mitgeführt. Man bezeichnet sie als die Kulturgüter. Sie werden im historischen Materialisten mit einem distanzierten Betrachter zu rechnen haben. Denn was er an Kulturgütern überblickt, das ist ihm samt und sonders von einer Abkunft, die er nicht ohne Grauen bedenken kann. Es dankt sein Dasein nicht nur der Mühe der großen Genien, die es geschaffen haben, sondern auch der namenlosen Fron ihrer Zeitgenossen. Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein. Und wie es selbst nicht frei ist von Barbarei, so ist es auch der Prozeß der Überlieferung nicht, in der es von dem einen an den andern gefallen ist. Der historische Materialist rückt daher nach Maßgabe des Möglichen von ihr ab. Er betrachtet es als seine Aufgabe, die Geschichte gegen den Strich zu bürsten.4 |P

1. Ein auf diesem Eingangsstatement Paul Stephans basierender Text ist im November 2022 unter dem Titel „Im ‚Geisterkrieg‘. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine als ‚Weltgericht‘ (Hegel)“ auf dem Harpblog – Blog der Halkyonischen Assoziation für radikale Philosophie erschienen. Online abrufbar unter: https://blog.harp.tf/2022/03/11/im-geisterkrieg-der-angriffskrieg-gegen-die-ukraine-als-weltgericht-hegel/.

2. Theodor W. Adorno und Max Horkheimer: „Diskussion über Theorie und Praxis“, in: Max Horkheimer – Gesammelte Schriften (Bd. 19), Frankfurt a.M. 1996, S. 46. Online abrufbar unter: https://platypus1917.org/wp-content/uploads/2011/12/horkheimeradorno_theorieundpraxis1956.pdf

3. Chris Cutrone: „Organization, political action, history, and consciousness: on anarchism and Marxism” in: The Death of the Millennial Left: Interventions 2006–2022, Portland 2023, S. 7–12. Online abrufbar unter: https://platypus1917.org/2008/02/01/organization-political-action-history-and-consciousness-on-anarchism-and-marxism/.

4. Walter Benjamin: „Über den Begriff der Geschichte“, in: Walter Benjamin – Gesammelte Schriften (Bd. 1.2), Frankfurt a.M. 1991, S. 691–704. Online abrufbar unter: https://ia800302.us.archive.org/1/items/GesammelteSchriftenBd.1/BenjaminGs1.pdf.