Was ist das Erbe der KPD?

Aitak Barani, Felix Klopotek, Jan Schroeder und Martin Suchanek

Die Platypus Review Ausgabe #18 | März/April 2022

Am 23. Januar 2021 veranstaltete die Platypus Affiliated Society im Rahmen der 2. deutschsprachigen Platypus-Konferenz eine virtuelle Podiumsdiskussion mit Aitak Barani (Kommunistische Organisation), Felix Klopotek (freier Journalist und Autor), Jan Schroeder (Platypus Affiliated Society) und Martin Suchanek (Gruppe ArbeiterInnenmacht) zur Frage: Was ist das Erbe der KPD?

Es folgt ein gekürztes und editiertes Transkript der Diskussion, die unter https://www.youtube.com/watch?v=vhCDIwJtaaY vollständig angesehen werden kann.1

BESCHREIBUNG

Wir wollen die Frage nach der Bedeutung der KPD und ihres Erbes im Lichte der revolutionären Krise von 1917–1923 aufwerfen. Warum wurde die KPD im Zuge der Novemberrevolution gegründet und inwiefern stellte ihre Gründung eine ‚Rückkehr zu Marx‘ dar? Wie wurde eine neue Generation von Sozialisten im Zuge dieser Rückkehr erzogen? Mit welchen Problemen mussten sie dabei umgehen und wie griff die Neue Linke diese Probleme in einem anderen Kontext auf?

EINGANGSSTATEMENTS

Aitak Barani: Ich möchte die Fragen, die ihr im Vorfeld dieser Veranstaltung gestellt habt, mit einem Selbstbezug beantworten, und zwar nicht nur auf mich und uns – die Kommunistische Organisation (KO) –, sondern auch in Bezug auf den Kontext, in dem wir das Ganze diskutieren. Ihr fragt nach der Bedeutung der Erfahrung und dem Erbe der KPD und mir stellt sich schon die Frage, als wer wir das fragen und warum? Was ist eigentlich der Zweck dieser Fragestellung? Das ist besonders wichtig, denn ein Erbe der Erfahrung der KPD ist, dass wir diese Selbstbestimmung vornehmen müssen.

Die gesamte Arbeiterbewegung seit ihrer Entstehung teilt sich grob in zwei Teile. Auf der einen Seite stehen jene, die immer wieder darum ringen und kämpfen, die Arbeiterklasse und die proletarischen Massen hin zu einer Revolution und zum Umsturz der bürgerlichen Herrschaft zu organisieren. Auf der anderen Seite gibt es Kräfte, die sich weder explizit noch implizit dieses Ziel vornehmen, sondern kritische Kritiker sind, einen reinen Antikapitalismus leben wollen oder in utopischen Phantasien ihre Aktivitäten suchen. Diese grobe Einteilung hilft mir, wenn ich über die Geschichte der Bewegung nachdenke, um erstens die Anstrengung zu verorten, die man selber vornimmt und zweitens auch praktische Resultate unseres Tuns zu erzielen. Wir als KO haben mit dem Ziel angefangen, einen Klärungsprozess innerhalb der kommunistischen Bewegung voranzutreiben, aber nicht einfach nur um darüber zu reden, sondern um in Deutschland wieder eine kommunistische Partei aufzubauen, die diesen Namen verdient.

Nun zu eurer Frage: Warum wurde die KPD im Zuge der Novemberrevolution gegründet und inwiefern stellt ihre Gründung eine Rückkehr zu Marx da? Sie wurde gegründet, weil in der revolutionären SPD Ende des 19. Jahrhunderts schon eine allmähliche Wende vorgegangen war und sie nicht mehr das Ziel des Umsturzes der bürgerlichen Herrschaft vor Augen hatte. Den Höhepunkt dieser Entwicklung sehen wir dann bei der Zustimmung zu den Kriegskrediten 1914, aus der die späteren Gründer der KPD die richtigen Schlüsse ziehen und sich 1916 im Spartakusbund zusammentun. Bei der Resolution des Spartakusbundes erkennt man auch schon, dass diese Genossinnen und Genossen, die später die KPD gründen werden, theoretisch-inhaltlich verstehen, worauf es ankommt, jedoch praktisch noch gar keine Schlussfolgerungen daraus ziehen. Spätestens aber mit dem revolutionären Drang der Massen und aufgrund der Reife der objektiven Grundlagen für die Revolution in Deutschland werden sie in die Situation gedrängt, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, nämlich eine Partei zu gründen; also sich einzuordnen in die Kräfte der kommunistischen Weltbewegung, die das Proletariat in der Revolution organisieren will. Sie kommen zu spät, darauf komme ich später noch mal zurück. Die KPD war insofern eine Rückkehr zu Engels und Marx, zu den Wurzeln der Bewegung, dem Bund der Kommunisten und der revolutionären Sozialdemokratie, als sie die praktischen Schlussfolgerungen aus den theoretischen Erkenntnissen zog. Das heißt, die Anstrengung, die Engels und Marx ihr Leben lang unternommen haben, bestand darin, die Arbeiterklasse in irgendeiner Weise auf Grundlage des wissenschaftlichen Sozialismus zu organisieren, auf Grundlage der Erkenntnisse, wie diese Gesellschaft aufgebaut ist, wie die Klassenkämpfe zu führen sind und wie man die Macht erlangen kann. Insofern ist die Gründung der KPD eine Umsetzung des Satzes: „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber darauf an, sie zu verändern“2. Mit welchen Problemen musste die KPD dabei nach ihrer Gründung umgehen? Grundsätzlich war sie mit dem Problem konfrontiert, dass sie noch gar keine richtige Kampfpartei war und nicht die Höhe des subjektiven Faktors erreicht hatte, der in Russland schon erreicht war, nämlich die Entwicklung der bolschewistischen Partei und die theoretischen Erkenntnisse, die vor allem Lenin vorangetrieben hat; nämlich, dass die Arbeiterklasse eine bestimmte Partei, eine Partei neuen Typs braucht. Dieser Mangel fällt der KPD sofort auf die Füße und zwar tatsächlich in der gesamten revolutionären Krise bis 1923. Sie hat es trotzdem gut überstanden – dazu komme ich gleich. Die KPD musste zwischen 1918 und 1923 darum ringen, genau die Erkenntnisse umzusetzen, die die Bolschewiki schon durch Kämpfe errungen hatten. Abgesehen davon, dass sie natürlich mit dem weißen Terror zu kämpfen hatte und auch ständig im revolutionären Sturm der Massen Orientierung geben musste, musste sie sich auch innerparteilich erst aufstellen. Nach dem Vereinigungsparteitag mit der USPD 1920 strömen Massen in die Partei hinein, die noch gar keine Erfahrung haben und auch vorher nicht in einer revolutionären Partei organisiert waren. Damit beginnt die Auseinandersetzung innerhalb der Partei um die Frage des richtigen Wegs. Nicht zu vergessen, dass kurze Zeit nach der Gründung der KPD, Anfang 1919, die III. Internationale entsteht und das ist ungemein wichtig für die Entwicklung der KPD und ihre Konsolidierung. Lenin hat schon direkt nach der Gründung der KPD – kurz vor der Ermordung Liebknechts und Luxemburgs – gesagt, dass dies faktisch schon die Gründung der III. Internationale gewesen sei. Die Gründung der KPD ist für das internationale Proletariat ein wichtiger Schritt hin zum gemeinsamen Kampf der internationalen kommunistischen Bewegung. Formal wird sie zwei Monate später gegründet und die III. Internationale wird die KPD 1921 bei ihrem siebten Parteitag in der Frage anleiten: Wie gehen wir mit der linken und rechten Abweichung in der Partei um? Eine Problematik, die auch wiederum nichts Neues war, sondern eine lange Geschichte bis heute hat: Auf der einen Seite gibt es diejenigen, die Kompromisslertum und Opportunismus an den Tag legen, auf der anderen Seite diejenigen, die Sektierertum und die Politik der großen Sprünge propagieren. Da musste die KPD erstmal innerparteilich ringen, den richtigen Weg zu finden. Ab 1921 ist es tatsächlich so, dass die KPD sich auf diesen Weg begibt, aber es erst 1925 letztendlich mit dem Thälmann-Zentralkomitee und der Bolschewisierung der KPD wirklich schafft, eine Partei neuen Typs aufzubauen.

In welchem Sinne wurden die Kommunisten in der KPD erzogen? Sie wurden bolschewistisch erzogen. Sie wurden erzogen, wie Stalin es in seinen zwölf Punkten zur Bolschewisierung schreibt, genauso wie auch die Bedingungen der Aufnahme der Parteien in die III. Internationale es zum Ausdruck bringen: Dass eine Partei die Führungsrolle einnehmen muss, in Kritik und Selbstkritik und Offenheit gegenüber den Massen, aber auch gegenüber den Massen, in engster Verbindung mit ihnen voranschreiten muss, die Prinzipienfestigkeit, die Verbindung von Theorie und Praxis umsetzen muss. Das sind alles Elemente der Bolschewisierung der Partei, die die KPD dann durch die schwierige nächste Zeit führen werden und sie auch dazu befähigen, innerhalb der faschistischen Herrschaft und auch später in der BRD bis zu ihrer Auflösung durchzuhalten und zu kämpfen. Eure letzte Frage möchte ich mit einer halben Provokation beantworten: Die Neue Linke und die Antworten, die sie gegeben hat, weisen keine Anknüpfungspunkte an die KPD auf. Vielmehr vollzog die Neue Linke eine Wiedereinordnung in die desorganisierenden Kräfte innerhalb der antikapitalistischen Bewegung und verstand es damit eben nicht, die Lehren, die Erkenntnisse und Erfahrungen der KPD auszuwerten – sie stellte sich diesen Erkenntnissen stattdessen entgegen.

Martin Suchanek: Ich glaube, dass die Gründung der KPD und ihr politisches Erbe wichtige Bezugspunkte in der Arbeiterbewegung in Deutschland und international sind. Die Gründung der KPD stellt in meinen Augen eine Notwendigkeit und eine große Errungenschaft dar, auch wenn sie letztlich politisch scheiterte. In den 20er-Jahren wurde sie stalinisiert und bürokratisiert. Sie erwies sich meiner Meinung nach unfähig eine korrekte Politik gegen den Faschismus zu entwickeln. In den 30er-Jahren glitt sie in eine Politik der Volksfront ab. Daher ist die Phase, in der die positiven politischen und programmatischen Lehren der KPD sehr reich sind, in der Zeit von 1919 bis 1923 zu suchen. Nicht weil in dieser Zeit alles richtig gemacht wurde, sondern weil es ein genuines Ringen um eine richtige revolutionäre Politik und auch wichtige Fortschritte gab.

Die Geschichte der KPD und ihre Entwicklung kann selbstredend nur in einem internationalen Kontext verstanden werden. Ich möchte einige Punkte darstellen, die heute fruchtbar aufgegriffen werden können. Erstens ist es wichtig die Ursachen für die Spaltung in der Arbeiterinnenbewegung zu begreifen. Der Verrat der Sozialdemokratie 1914, die Burgfriedenspolitik, bringt die Notwendigkeit einer neuen revolutionären Partei mit sich, also des Bruchs und der Schaffung einer kommunistischen Partei und Internationale als unmittelbare politische Aufgabe. Schon in der II. Internationale bildete sich am Ende des 19. Jahrhunderts ein zunehmender Flügelkampf zwischen dem reformerischen und revisionistischen Teil und den revolutionären Linken als deren Gegenpol. Eine fatale Rolle, die man nicht vergessen darf, spielte dabei auch das so genannte marxistische Zentrum um Kautsky, das zunehmend die unversöhnlichen Klassengegensätze innerhalb der Sozialdemokratie versuchte zu kitten. Während einerseits die revolutionären Teile der Sozialdemokratie den Sturz des Kapitalismus beabsichtigten, waren die reformistischen Teile auf die Reform und Bewahrung des Kapitalismus bedacht. Das Zentrum stand hier also zwischen revolutionärer und bürgerlicher Politik, und gab dabei letzterer einen pseudo-revolutionären Deckmantel.

Wenn man das Erbe von Marx anschaut, dann ist der Kampf von linken Theoretikern und Revolutionärinnen in der II. Internationale wie Luxemburg, Lenin und Liebknecht, ein Kampf um die Wiedergewinnung des Marxismus innerhalb dieser Bewegung. Dieser Kampf ist keineswegs frei von Problemen und Fehlern, aber es ist ein politischer Kampf, der sich selbst noch nicht so sicher ist, worin die Wurzeln des Ganzen liegen. Ein entscheidender Punkt ist die Entwicklung einer Imperialismustheorie, um zu verstehen, warum der Revisionismus nicht nur eine opportunistische Abgleitfläche darstellt, sondern eine wirkliche Basis innerhalb des globalen kapitalistischen Systems hat. Innerhalb der Arbeiterinnenklasse entsteht mit der Arbeiterinnenaristokratie eine Basis für bürgerliche Politik. Es ist bemerkenswert, dass die späteren Gründer und Gründerinnen der KPD, allen voran Rosa Luxemburg, oft eine klare und noch schärfere Kritik an Karl Kautsky und dem formalmarxistischen Teil der II. Internationale hatte als Lenin. Aber im Unterschied zu den Bolschewiki vermag es Luxemburg nicht, eine materialistische Erklärung für die zunehmend reformistische Degeneration und den späteren Sozialchauvinismus zu geben. Damit verbunden erklärt sie die verspätete Organisierung und Formierung einer klaren, programmatischen Basis der KPD. Die Linke in der Sozialdemokratie hofft zu lange, dass der spontane Druck der Klassenbewegungen die Partei in die richtige Richtung drängen würde, während die Bolschewiki ab 1903 als eigenständige organisierte Strömung bzw. als beginnende Fraktion innerhalb der Sozialdemokratie agieren. Letztere war eine Kraft, die von vornherein wusste, wo das alles enden wird.

Die Bolschewiki sind aber nicht nur eine Strömung, die schon vor der Revolution beginnt grundsätzliche Fragen zu klären, sondern auch eine politische Kraft, die dann in der Lage ist, die revolutionären Möglichkeiten zu nutzen und voranzubringen. Diese verspätete Entwicklung der KPD drückt sich auch in der Heterogenität der Kräfte aus, die in ihr wirkten; z.B. die Lichtstrahlen-Gruppe von Borchardt, die keinesfalls auf dem Boden des Marxismus stand, wohl aber Kriegsgegner war. Die Einheit ist zum Teil negativ: gegen die Politik der Sozialdemokratie, gegen den Verrat und für Räteherrschaft. Das gibt aber noch kein positives Programm oder eine gemeinsame Strategie, die erst erarbeitet und entwickelt werden musste. Diese verspätete Formierung erklärt auch, warum es relativ lange dauerte, bis Kerne der revolutionären ArbeiterInnen, die in den Obleuten organisiert waren, für die KPD gewonnen werden konnten. Die Obleute bleiben bis 1920 in der USPD – in einer revolutionären Krise ist das eine lange Zeit. Damit ist eine gewisse Unreife in der Politik der KPD in ihrer ersten Phase verbunden, die mit ihrem verspäteten Ursprung zu tun hat. Man kann das an vielen Punkten sehen: an einer ultralinken Position zur Taktik gegenüber den Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung, an einer Ablehnung der Taktik einer Arbeiterinneneinheitsfront, an einer irrigen Offensivtheorie, aber auch an rechten Abgleitflächen wie dem Nationalbolschewismus. Es gibt einen ganzen Prozess, in dem die KPD sich den revolutionären Aufgaben stellt, also nicht nur in die Novemberrevolution und die Münchener Räterepublik eingreift, sondern zum Teil wirklich hervorragende und sehr interessante Politik betreibt, gleichzeitig aber zum Teil schwere Fehler macht. Sie muss im Kampf ihr politisches Arsenal überhaupt erst schmieden und entwickeln. Insofern würde ich meiner Vorrednerin zustimmen, dass die KPD in dieser Zeit nie eine wirklich bolschewistische Partei wurde und auch nie demokratisch-zentralistisch war. Sie wurde es später aber auch nicht, stattdessen wurde sie stalinistisch und bürokratisiert.

Dennoch gibt es Errungenschaften der KPD, an die es heute politisch anzuknüpfen gilt, z.B. eine konsequente und klare Politik gegen den imperialistischen Krieg, die Ablehnung von jeder Burgfriedenspolitik. Die Losung von Liebknecht, dass der Hauptfeind im eigenen Land steht, ist nichts was sich im Ersten Weltkrieg erledigt hat, sondern weiterhin sehr wichtig ist in der heutigen Periode, in welcher ein neuer Kampf um die Neuaufteilung der Welt ansteht. Betont sei die Notwendigkeit eines Bruchs mit der II. Internationale und eine eigenständige Organisation der Kommunistinnen und Kommunisten. Die Möglichkeit, eine dauerhafte Einheit der Arbeiterinnenbewegung von Revolutionärinnen und Reformisten wiederherzustellen, wie es in der II. Internationale der Fall war, gibt es heute nicht mehr. Das bedeutet nicht, dass man nicht Leute taktisch vom Reformismus brechen kann. Betont sei aber auch die Notwendigkeit der Zerschlagung des bürgerlichen Staatsapparates, die Notwendigkeit der Errichtung der Räteherrschaft und der Diktatur des Proletariats. Die KPD war damals – 1923 ist ein Bruchpunkt – in einer Situation, die einen revolutionären Charakter hatte und zwar schon im Sommer des Jahres 1923. In dieser Zeit vermochte es die KPD nicht, die Situation überhaupt zu erkennen und auch die III. Internationale am Beginn nicht. Sie war hier keine gute Ratgeberin, sondern hat die Chance ebenso verschlafen. Das führt zu einer tragischen, schweren Niederlage im Oktober 1923, die auch eine internationale Niederlage der Arbeiterinnenbewegung ist. Diese Niederlage erlaubt nicht nur der deutschen Bourgeoisie, sondern dem Kapitalismus insgesamt eine gewisse vorübergehende Stabilisierung und auch die Degeneration der Sowjetunion und die Politik des Sozialismus in einem Land – die Stalinisierung – wird dadurch erleichtert. Dieser Prozess führt in der KPD zu einem politischen Niedergang. Ab 1924 hörte die KPD auf, eine revolutionäre Partei zu sein, sie wird zentristisch und gleitet später mit der Volksfrontpolitik in eine reformistische Politik ab.

Was bedeutet das alles für uns heute? Es geht mir nicht um eine ideengeschichtliche Betrachtung, sondern darum, die Entwicklung von Politik, Programm, Strategie und Taktik immer vor dem Hintergrund historischer Anforderungen und des Klassenkampfs zu beurteilen. Ich glaube, wenn sie im revolutionären Sinn nutzbar gemacht werden sollen, dann muss sie im Hier und Jetzt mit dem Ziel des Aufbaus einer revolutionären Partei und Internationale verbunden sein. Das ist die wesentliche Lehre aus der Geschichte der KPD. Wir müssen an dem anknüpfen, was ihre Gründer und Gründerinnen wollten: eine Partei, die den deutschen und den globalen Kapitalismus in die Knie zwingen und eine neue sozialistische Gesellschaft errichten kann.

Felix Klopotek: Was ist das Erbe der KPD? Vielleicht hat es mal eins gegeben, aber es ist zuverlässig ausgeschlagen worden. Die Partei wurde ständig neu gegründet, es gab überhaupt keine Kontinuität des Funktionärskörpers, Säuberungen und Ausschlüsse fanden statt, es gab niemals eine Aufarbeitung der jeweiligen Kurswechsel. Ein mögliches Erbe hat sich darin verloren, es ist verschwunden und lässt sich auch nachträglich nicht behaupten. Dass die Partei 1933, um ein Wort Trotzkis aufzugreifen, Flugsand war, wundert nicht. Sie war schon Jahre vorher die Variable von außen- und machtpolitischen Interessen geworden, die nicht die Interessen der revolutionären Arbeiterbewegung in Deutschland waren. Vielmehr sollte die Frage umgedreht werden, nicht „Was ist das Erbe der KPD?“, sondern „Wessen Erbe war die KPD?“.

Sie ist die Erbin von Klassenkämpfen, die in der Krise des Ersten Weltkriegs über sich hinaustreiben und zur Frage der Revolution führen. Diese Revolution ist gescheitert. Was wir uns aneignen können, ist ein Begriff dieser Klassenkämpfe, eine Kenntnis ihrer Geschichte, ihres utopischen Potentials, also das, was über die jeweilige historische Tagesaktualität hinausweist. Dabei von der bürokratischen Organisation auszugehen, also der Partei, sitzt den Mystifizierungen dieser Gesellschaft auf, nach denen die Umbrüche einer Gesellschaft nicht das Resultat der Konfrontation zweier antagonistischer Klassen ist, sondern stets von großen Männern wie Lenin und großen Schnurrbärten wie Stalin „gemacht“ werden. Nein, man muss von der Klassenbewegung selbst ausgehen. Unternommen – nicht erfolgreich, nicht analytisch erschöpfend – wurde diese Anstrengung nur von der kommunistischen Linken. Die Auswertung ihrer Erfahrung, zumindest im deutschsprachigen Raum, steht immer noch weitgehend aus.

Der Gründungsprozess der KPD war kompliziert. Die Gruppen, die an ihrer Konstitution teilnahmen, waren heterogen. Rosa Luxemburgs Spartakusbund war lange mit der USPD assoziiert, die sächsische Strömung um Otto Rühle war syndikalistisch-unionistisch, die Internationalen Kommunisten Deutschlands (IKD), die zweite dominierende Gruppe bei der Gründung der Partei, war ebenfalls in sich heterogen und schloss syndikalistische und „bolschewistische“ Elemente zusammen, wobei mit „Bolschewismus“ die Rätelosung Lenins und die Tatkraft seiner Gruppe gemeint war und nicht die autoritären, manipulativen Tendenzen. Die IKD, für die Leute wie Johann Knief, Anton Pannekoek und die Hamburger Fraktion standen, konnte sich auf dem Gründungsparteitag der KPD am 31. Dezember 1918 vorerst durchsetzen. Für einen historischen Moment war die Partei antiparlamentarisch und antiautoritär. „Das Gründungsprogramm der Kommunistischen Partei Deutschlands“, so fasste der Rätekommunist Paul Mattick in einem Rückblick 60 Jahre später zusammen,

akzeptierte die Gründung von auf Fabriken gestützten, an den Klassen orientierten Organisationen, die sich der Vernichtung der traditionellen Gewerkschaftsbewegung widmen sollten. Die gescheiterte Revolution von 1918 wurde nicht als das Ende der Revolution betrachtet, sondern als vorübergehender Rückschlag. Der erwartete weitere Niedergang der kapitalistischen Wirtschaft würde die Arbeiter revolutionieren und zu neuen Aufständen führen. Dies rechtfertigte das weitere Festhalten an einem Programm der unmittelbaren Revolution. Für die Russen jedoch war die revolutionäre Perspektive nur eine von mehreren Möglichkeiten. Im Besitz der Staatsmacht mussten die Bolschewiki die Bewahrung ihrer Macht unter allen möglichen Umständen, einschließlich der weiteren kapitalistischen Herrschaft im Westen, an die erste Stelle setzen. Um sich auf einen derartigen Fall vorzubereiten, und dennoch nicht von den kapitalistischen Mächten vernichtet zu werden, hielten sie nach unmittelbarer Unterstützung in den kapitalistischen Nationen Ausschau. Da die Sympathie der Arbeiterklasse weitgehend auf Seiten der Bolschewiki war, hinderte die mangelnde Bereitschaft der Arbeiter ihre eigene Revolution zu machen, sie nicht daran, sich gegen antibolschewistische Aktivitäten ihrer Bourgeoisie zu wenden. Es war daher notwendig für die Bolschewiki einen großen Teil der westlichen Arbeiterbewegung, der noch immer dem Parlamentarismus und der Gewerkschaftsbewegung verpflichtet war, für sich zu gewinnen und sie in den Kampf um die Verteidigung Sowjetrusslands einzubeziehen. Dieses bolschewistische Bedürfnis widersprach dem revolutionären Programm der neuen kommunistischen Parteien des Westens, dass sich gegen den sozialdemokratischen Parlamentarismus und die reformistische Gewerkschaftsbewegung als aktive Feinde der proletarischen Revolution gerichtet hatte.4

Die Unterwerfung unter Moskauer Direktiven zeichnete sich bereits im Frühjahr 1919 ab. Es bestand ein direkter Zusammenhang zwischen der Neuausrichtung der Partei und dem Abwürgen der eigenständigen Betriebsorganisationen, den Keimzellen einer authentischen Räteherrschaft. Unabhängigkeit von Moskau, die Entfaltung der Revolution in Deutschland und der Aufbau eines weltweiten Netzes von Arbeiterunionen – sprich: Weltrevolution durch Räte – bildeten in den Augen der kommunistischen Linken ein Kontinuum. Würde dieser Zusammenhang aufgelöst, oder auch nur gelockert, bedeutete dies ein Rückschlag der Bewegung um Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Die Niederlagen der radikalen Arbeiterbewegung im ersten Halbjahr 1919 kamen einer Androhung ihrer Vernichtung gleich. Die Ermordung ihrer wichtigsten Anführer und die überaus blutige Repression, das ungezügelte und von den Sozialdemokraten gedeckte Auftreten der Freikorpstruppen ließen keinen anderen Schluss zu: Die Revolution konnte sich militärisch-insurrektionalistisch nicht entfalten, sie musste andere Wege wählen und die waren in der Praxis vorgezeichnet:

Aus den Massenkämpfen heraus ist die Betriebsorganisation entstanden. Nicht in dem Sinne neu, daß sie auftaucht als etwas nie auch nur ähnlich Dagewesenes, aber neu in dem Sinne, daß sie während der Revolution überall herausspringt als notwendige Waffe des Klassenkampfes gegen den alten Geist und das ihm zugrunde liegende alte Fundament. Sie entspricht dem Rätegedanken und ist demnach durchaus keine bloße Form oder neue Organisationsspielerei oder gar mystische Wunderblume, sondern sie ist die organisch in die Zukunft wachsende, Zukunft bildende Ausdrucksform einer Gesellschaftsrevolution, die auf die klassenlose Gesellschaft hinstrebt. Sie ist rein proletarische Kampfesorganisation.5

So hieß es im Mai 1920 im Programm der Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands (KAPD). Die Revolution musste also aus den Fabriken erwachsen, aus der Basisinitiative der Proletinnen und Proleten vor Ort. Nur am Grund der kapitalistischen Gesellschaft, dort wo ihr Reichtum produziert wird und sich zigtausende Arbeiterinnen und Arbeiter in Fabriken und Betrieben zusammenfinden, wäre der Widerstand gegen dieses Regime und seine sozialdemokratischen Agenturen wirksam und der Übergang zum Angriff möglich. Das alte Organisationsprinzip nach Berufen musste zerbrochen werden zugunsten der räumlichen Vereinigung, daher die Idee der Arbeiterunion. Spätestens im Sommer 1919 nahm die KPD-Führung um Paul Levi und unter Aufsicht des Moskauer Emissärs Karl Radek Abstand vom Aufbau der Arbeiterunionen. Dabei hatte die KPD-Zentrale angesichts der Unruhen und des Aufbruchs an der Basis zunächst selbst den Austritt aus den Gewerkschaften unterstützt und den Aufbau der Betriebsorganisationen forciert. Sie änderte ihre Strategie abrupt, setzte auf die Eroberung der etablierten Gewerkschaften und brüskierte viele ihrer regionalen Körperschaften und große Teile der Parteibasis damit, die autonomen Organisationen, die gleichsam naturwüchsig wie Pilze aus dem Boden geschossen waren, wieder aufzulösen und zu den alten Verbänden zurückzukehren. Das Unverständnis an der Basis verschärfte sich dadurch,

dass die gewerkschaftlichen Zentralverbände eine Closed-shop-Politik verfolgten und dazu übergingen, Arbeiter ohne Gewerkschaftskarte von ihrer Arbeitsstätte zu entfernen. Vor allem Syndikalisten und Kommunisten wurden so, wie der damals noch linksradikal gestimmte Hamburger Fritz Wolffheim formulierte, durch die Gewerkschaften aus den Betrieben „herausterrorisiert“.6

Welche Perspektiven hätten Kommunisten in den Gewerkschaften gehabt, außer Anpassung oder Selbstverleugnung? Es gab Gründe, den Arbeiterunionen skeptisch zu begegnen: Bräuchte es nicht ein übergeordnetes oder wenigstens überregionales Organ, um die Kämpfe aufeinander abzustimmen und die Wucht der Klassenaktionen zielgerichtet einzusetzen? „Jede Fabrik“, so fasste der niederländische Rätekommunist Henk Canne Meijer zusammen,

hatte, oder sollte ihre eigene Organisation haben, die unabhängig von den anderen handeln kann und die auch in der ersten Phase nicht mit anderen verbunden ist. Jede Fabrik stellt folglich eine „unabhängige Fabrik“ dar, die sich ganz auf sich selbst verlassen muß.7

Das war der spontane Prozess der Bildung der Betriebs- und Fabrikorganisation. Die Gefahren der Isolierung und der lokalen Borniertheit waren gegeben. Folglich stellten die sich von der KPD abspaltenden und in der KAPD organisierenden Genossen die Zentralität der Partei nicht in Frage, im Gegenteil: Sie spitzten sie sogar zu. Die Partei sollte unbedingt eine Avantgarde-Organisation bleiben, wohingegen die Arbeiterunionen im Prinzip unbegrenzt wachsende Massenorganisationen würden. Ihr Wachstum wurde sogar als identisch mit dem Prozess der Revolution gesehen. Der KPD-Führung ging es aber um mehr als um die Festschreibung der Zentralität der Partei. Sie ging über zur Affirmation bürgerlicher Kampfformen – Parlamentarismus, Mitarbeit in den Gewerkschaften, Vorbereitung einer Einheitsfront mit der linken Sozialdemokratie. Zentralität übersetzte sie in Zentralismus: Alle lokalen Traditionen der Klassenkämpfe sollten den Direktiven der Berliner Zentrale unterworfen werden. Die Radikalen witterten darin ein Abwürgen der zumindest latenten revolutionären Potenzen, der Umgang der Parteiführung bestätigte sie: Nach dem Abstimmungssieg der Levi-Gruppe auf dem Heidelberger Parteitag im Oktober 1919 über die Positionen der Linken begann deren massive Ausgrenzung. Jede weitere innerparteiliche Diskussion sollte unterbleiben, der Bruch war unvermeidlich. Er folgte unwiderruflich, als die KPD-Führung den Widerstand gegen den Kapp-Putsch im März 1920 falsch einschätzte: Widerstand konnte für sie nur auf eine Unterstützung der bürgerlichen Republik hinauslaufen. Dass der Kampf gegen den Kapp-Putsch aber genuin proletarisch war und mit der Roten Ruhrarmee zum größten Aufstand bewaffneter Proletarier in einer Industrienation führte, entging ihr. Am 4. und 5. April 1920 gründete sich in Berlin die KAPD. Die Arbeiterunionen hatten sich in ihrer ersten Reichskonferenz bereits zwei Monate vorher in Hannover zusammengefunden. In ihrem Programm stellte sie gleich zu Anfang klar,

daß die radikale Beseitigung jeglicher Führungspolitik die Voraussetzung für den raschen Fortgang der proletarischen Revolution in Deutschland bilden muß. [...] Wenn das deutsche Proletariat seine weltgeschichtliche Aufgabe nicht in kürzester Frist erfüllt, ist der Fortgang der Weltrevolution auf Jahre, wenn nicht auf Jahrzehnte in Frage gestellt.9

Dass die revolutionäre Situation sehr bald verstreichen könnte war allen bewusst. Der KAPD war klar, dass ihr nicht mehr viel Zeit blieb. Dies als Hinweis darauf, warum nur wenig später auch diese Partei wie ein Kartenhaus in sich zusammenfiel. Wäre mehr möglich gewesen? Das ist meines Erachtens die entscheidende Frage.

Jan Schroeder: In einem kleinen Essay, der sich eigentlich mit einer ideologischen Verklärung von Kunst befasst, hat Theodor W. Adorno die Tragweite des heutigen Gegenstands benannt. In jenem Text über Jene zwanziger Jahre setzt sich Adorno mit der ideologischen Rolle der Nostalgie und dem tatsächlichen Potential der Kunst dieses vermeintlich „goldenen Jahrzehnts“ auseinander. Für Adorno blieb der immanenten Möglichkeitshorizont unerfüllt, der mit dem synthetischen Kubismus, dem deutschen Frühexpressionismus und der freien Atonalität Schönbergs und seiner Schule um 1910 angedeutet war. Spätestens 1924 sei das Potential verblasst. Die Bewegung der Kunst spiegele das Schwinden utopischer Hoffnung nach dem Scheitern der sozialistischen Weltrevolution:

[B]ereits in den zwanziger Jahren war, durch die Ereignisse von 1919, gegen jenes politische Potential entschieden, das, wäre es anders gegangen, mit großer Wahrscheinlichkeit auch die russische Entwicklung tangiert, den Stalinismus verhindert hätte. Man kann sich schwer des Gefühls erwehren, dass jener doppelte Aspekt: der einer Welt, die zum Besseren sich wenden könnte, und der der Zerstörung jener Möglichkeit durch die Etablierung der Mächte, die dann vollends im Faschismus sich enthüllten, auch in der Ambivalenz der Kunst sich ausdrückte, welche tatsächlich den zwanziger Jahren spezifisch ist […].10

Das Jahr 1919 markiert die zeitgleiche Niederlage der deutschen Novemberrevolution wie die Gründung der KPD durch den Zusammenschluss der Gruppen der internationalen Kommunisten mit dem berüchtigten Spartakusbund. Wie kommt es, dass Adorno diesem Jahr eine solche weltgeschichtliche Wirkung zuschreibt? Adornos Kritik bemisst Geschichte an dem, was sie sein könnte und sollte – sie bürstet in Anlehnung an seinen engsten Mitstreiter Walter Benjamin „Geschichte gegen den Strich“ und versucht so das uneingelöste Potential der Geschichte und des Marxismus zu bewahren. Bemerkenswerterweise legt Adorno nicht den Schwerpunkt auf die vermeintlichen Errungenschaften der Russischen Revolution, wie die meisten Linken, sondern betont vielmehr das vorzeitige Scheitern des Marxismus. Marxismus wurde an der Verwirklichung gehindert und bleibt nur insofern auch heute eine offene geschichtliche Frage. Die Möglichkeit, die sich nicht realisiert hat, verweist, wie jene der Kunst, nicht auf die 1920er Jahre selbst, sondern auf „um 1910“: Auf das Projekt der II. Internationale, die nach Marx‘ Tod von seinen Schülern und seinem engsten Weggefährten Friedrich Engels im Jahr 1889 mit dem marxistischen Erfurter Programm gegründet wurde. Der Linken danach ist die zentrale Bedeutung dieses Projekts entgangen. Eine Ausnahme stellt in dieser Hinsicht der vor kurzem verstorbene Theoretiker Leo Panitch da:

Zwischen den 1870er-Jahren und 1920 […] entstanden zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte dauerhafte, selbstorganisierte, repräsentative politische Körperschaften der unterdrückten Klasse. Sklavenaufstände hat es immer gegeben. […] Aber in dieser fünfzigjährigen Periode sah man zum ersten Mal die permanente Organisationen der unterdrückten Klasse.11

Ohne die Aufbauarbeit der II. Internationale von 1870 bis 1920 wäre die KPD nicht möglich gewesen. Heute kann nicht auf sozialistisches Bewusstsein der Arbeiterklasse – und nichts anderes war bei Lenin und Kautsky mit Klassenbewusstsein gemeint – aufgebaut werden. Insofern ist es unmöglich an die Raison d‘Être der KPD anzuknüpfen, die darin bestand, die klassenbewusste Arbeiterklasse von ihrer reformistischen Führung abzuspalten und so die Revolution möglich zu machen. Wir sind weit hinter die Ausgangsbedingungen einer kommunistischen Partei zurückgefallen, deren Grundlage einmal durch breite sozialistische Massenparteien geschaffen wurde. Heute wäre es sinnlos, Arbeiter davon überzeugen zu wollen, dass der reformistische Weg nicht zum Ziel führt. Das Ziel selbst müsste erst politisch konstituiert werden. Mit anderen Worten: Ohne Partei ist die Klasse „an sich“ mehr Mythos als Realität.

Marx charakterisierte deshalb das Interesse der Arbeiterklasse als selbstwidersprüchlich: Die Forderungen nach mehr Lohn und kürzeren Arbeitstagen beruhen auf dem Wert der Arbeit und knüpfen an das bürgerliche Versprechen des gerechten Tausches an. Gleichzeitig aber sinkt unter kapitalistischen Verhältnissen tendenziell der Anteil der beschäftigten Arbeit im Verhältnis zur Maschinerie, Wissenschaft und Technik, dem was Marx „das allgemeine gesellschaftliche Wissen“ nannte. Der Wert der Lohnarbeit wird so in eine Krise gestürzt, gesamtgesellschaftlich entwertet und nicht bloß durch den einzelnen Kapitalisten ausgebeutet. Dennoch bleibt die Lohnarbeit weiter als Grundlage der Gesellschaft bestehen. Marx nannte dies den Selbstwiderspruch der kapitalistischen Produktionsweise: Die bürgerlichen Produktionsverhältnisse stehen im Widerspruch zu den industriellen Produktivkräften. Angesichts der Krise des Werts stehen alle Forderungen auf Grundlage dieses Werts im Widerspruch zu der Notwendigkeit einer neuen Grundlage der Gesellschaft über die Lohnarbeit hinaus und sind somit in sich selbstwidersprüchlich. Doch die kniffligen Fragen werden von der heutigen Linken vermieden: Was heißt angesichts dieses Selbstwiderspruchs das Interesse der Arbeiter? Was ist Klassenkampf abseits der Phrase? Auf der politischen Ebene setzt sich der Selbstwiderspruch fort zwischen dem Interesse der Arbeiterklasse die eigenen Organisationen, die politischen Machtmittel zu erhalten und dem Risiko, sie – und das eigene Leben – in einer Revolution zu verlieren. Kautsky beispielsweise begründete den Verzicht auf Klassenkampf während des Ersten Weltkriegs damit, diese Organisationen und damit das Potential für eine Revolution zu einem späteren Zeitpunkt zu bewahren. Auf ähnliche Weise hat Stalin die Verteidigung der Sowjetunion der Revolution im Westen vorgeordnet.

In der Kürze der Zeit ist es schwer die komplexen historischen Gründe auseinanderzusetzen, warum es der KPD nie gelang diesen Selbstwiderspruch dialektisch in der Revolution aufzuheben. In letzter Instanz laufen diese Gründe jedoch auf einen hinaus: die Tatsache, dass die KPD gerade in der kritischen Phase 1919–1923 nie eine wirkliche Partei im marxistischen Sinn war. Rosa Luxemburg erkannte die schmerzhafte Abwesenheit einer disziplinierten marxistischen Partei in der unkritischen und einseitigen Fixierung auf die Spontaneität der Massen seitens der ultralinken Mehrheit ihrer Partei. Sie stellte sich intern gegen die lokalen und unkoordinierten Aufstände 1918 und 1919 und war schockiert, als Liebknecht sich von der Stimmung eines kleinen Teils der Berliner Arbeiter zu dem bekannten bewaffneten Aufstand im Januar 1919 hatte hinreißen lassen. – „Karl, wo bleibt unser Programm?“ – fragt sie Liebknecht, als der Aufstand ohne ihr Wissen und ohne koordinierten Plan die Macht zu übernehmen, schon begonnen hatte. Von dem anschließenden Gegenschlag der Staatsmacht, dem Liebknecht, Luxemburg und andere Führer der Partei zum Opfer fielen, hat die KPD sich nie wieder erholt. Im Laufe der 20er-Jahre verfiel sie in eine kopflose Zick-Zack Politik und endete 1933 mit der kampflosen Selbstaufgabe.

Das Beispiel des Roten Frontkämpferbundes ist hierfür instruktiv. Die KPD-geführte Massenorganisation umfasste wie eine Gewerkschaft politisch heterogene Mitglieder von Kommunisten, SPD-Mitgliedern bis hin zu katholischen Veteranen des Ersten Weltkriegs und hatte zu ihrem Höhepunkt knapp eine Millionen Mitglieder. Die paramilitärische Miliz war bewaffnet und militärisch trainiert. Trotzki war bei einem Besuch in Deutschland 1926 einige KPD-Kader wütend angegangen, weil er nicht glauben konnte, dass die deutschen Kommunisten trotz dieser Organisation unfähig waren, eine Revolution zu führen. Als die Fähigkeiten der politisch heterogenen Massenorganisation von den Kommunisten nicht gebraucht wurden, suchten sie sich ein anderes Betätigungsfeld und liefen in großen Teilen zu SA und SS über. Jedoch stellte die Frankfurter Schule fest, dass erst das Ausbleiben der Revolution zur Folge hatte, dass die Arbeiterklasse zum Nationalsozialismus und die Partei in den Stalinismus führte. Keineswegs waren der Nationalsozialismus und Stalinismus aus sich heraus attraktiver für die Arbeiter. Die Geschichte der SPD und KPD zeugt von einer politisch verschuldeten Entkoppelung der Arbeiterklasse von der Partei, verschuldet durch die Führung der Arbeiterparteien selbst. Doch der Verrat und die Inkompetenz ihrer Führung war selbst bedingt durch die Unfähigkeit, die frühere, vor allem auch theoretische, Krise des Marxismus in der II. Internationale „um 1910“ zu lösen.

Klassenkampf verwandelte sich nach dem Scheitern von SPD und KPD in den Kampf von Rackets, verschiedener ideologischer und politischer Machtblöcke, die um die Verwaltung des weltweiten Kapitalismus konkurrieren. In einer durchweg proletarisierten Gesellschaft muss sich jede Herrschaft auch und wesentlich auf die Arbeiterklasse stützen. Rackets appellieren in demagogischer Weise an das tradeunionistische Interesse der Arbeiter am „gerechten Wert der Arbeit“, um sie für ihren Machterhalt einzuspannen. So standen sich beispielsweise in den 60er- und 70er-Jahren führende Mitglieder der Arbeiterparteien der 20er- und 30er-Jahre in den beiden größten Rackets Deutschlands gegenüber: auf der einen Seite das SED-Regime und die ehemaligen KPD-Funktionäre Walter Ulbricht und Wilhelm Pieck; auf der anderen Seite Bundeskanzler Willy Brandt, der ehemals einer links-revolutionären Kleinstpartei zwischen KPD und SPD angehörte, sowie Herbert Wehner, der gemeinsam mit Pieck für die KPD in den 30er-Jahren nach Moskau ging und wahrscheinlich zentral an der Ermordung etlicher oppositioneller Kommunisten beteiligt war. In den 60er-Jahren wurde Wehner SPD-Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen. Die alte Linke der 20er- und 30er-Jahre wurde zur neuen Rechten in Ost und West. Die von ihr in unterschiedlichem Umfang vorgenommenen Verstaatlichungen in der Phase des fordistischen Kapitalismus gingen mit einer Enteignung der politischen Mittel der unterdrückten Klasse einher. Im Resultat sieht sich die atomisierte Arbeiterklasse den ins Extreme gesteigerten Machtmitteln des Staatskapitalismus gegenüber, der in seiner wesentlichen Hinsicht – der völligen Konzentration aller Machtmittel auf den Staat – durch den Neoliberalismus nur verstärkt wurde. Diese Politik der Verstaatlichung stellt ein Zerrbild der marxistischen Vergesellschaftung der Produktionsmittel dar, welche bei Marx nicht Selbstzweck sondern Mittel der Arbeiterklasse sein sollte, um das System der proletarischen Lohnarbeit zu überwinden und damit das Proletariat als Klasse aufzuheben. Das Projekt von Marx hat in der KPD und SPD der 20er- und frühen 30er-Jahre seinen letzten tragischen Ausdruck gefunden. Seitdem ist es tot. Sind wir heute in der Lage, das Projekt der KPD von ihrem späteren Zerrbild – von Walter Ulbricht und Willy Brandt – zu unterscheiden? Nur so wäre eine Wiederbelebung überhaupt denkbar.

ANTWORTRUNDE

AB: Ich habe den Eindruck, dass Martin und ich uns bei einigen Punkten einig sind, was die Anfangsphase der KPD betrifft, aber je weiter die Entwicklung der KPD vor sich geht, umso weniger sind wir uns einig. Ich finde in keiner der einzelnen Prinzipien und Inhalte der Bolschewisierung das, was du als Bürokratisierung beschreibst. Ich habe versucht, darauf einzugehen, was die Inhalte der Bolschewisierung waren und da sehe ich den größten Dissens zwischen uns. Kritik und Selbstkritik der Partei ist eine der wichtigen Elemente, die versucht wurden umzusetzen – auch noch unter dem „bösen“ Stalin. Man müsste diesbezüglich sehr historisch argumentieren, ich glaube, dass es sich dabei um einen wichtigen Punkt handelt. In diesem Zusammenhang will ich auf einen Artikel meines Genossen Thanasis Spanidis verweisen, der auch auf diese Vorwürfe etwas genauer eingegangen ist.12 Diese Debatte braucht natürlich eine Fortsetzung, das heißt aber nicht, dass sie keine Geschichte hat.

Wie sind die von Felix genannten Aspekte der Arbeiterunion und die Kritik an der Rolle der KPD in Bezug auf die spontanen Bewegungen in der Arbeiterklasse und ihrer Organisierungstendenzen, die natürlich gesetzmäßig stattfinden müssen, zu verstehen? Der Hauptpunkt, den ich aus dieser Rede für diskussionsbedürftig halte, betrifft den Widerspruch zwischen Spontaneismus und Zentralismus und die aus meiner Sicht mangelnde Erkenntnis, dass wir es hier nicht nur mit einer Betrachtung der Arbeiterklasse zu tun haben, sondern auch der Kapitalistenklasse, die höchst zentralistisch organisiert ist und international Krieg führt gegen die Arbeiterklasse. Ein ganz wichtiges Element der Bolschewisierung ist der internationale Charakter. Sie setzt beim Kommunistischen Manifest an. Auch wenn wir manchmal hier den Krieg nicht fühlen, existiert er tatsächlich. Unser Gegner ist hochgerüstet organisiert. Dem eine spontane, lockere Bewegung von unten entgegensetzen zu wollen ist problematisch. Das verkennt, was eigentlich die Erfahrungen sind, auf der die Erkenntnis beruht, dass wir eine zentralistische Macht brauchen, die den Krieg führt. Wir müssen uns selbst verorten: Wollen wir diesen Krieg führen: Ja oder Nein? Und ich würde sagen, wenn man ihn nicht führen will, dann wird man auch keine zentralisierte Partei brauchen.

Und ich höre auch aus dem letzten Beitrag mehr oder weniger genau das heraus. Was sind eigentlich die Erfahrungen in Bezug auf den Kampf, den wir führen wollen? Ich habe den Eindruck, dass Jan die Machtverhältnisse in dieser Gesellschaft ignoriert. Du sprichst von einer „theoretischen Krise der II. Internationale, die nicht gelöst wurde.“ Mir ist das ein bisschen zu wenig ausgeführt, um mich darauf beziehen zu können, was eigentlich die Grundlage deines Beitrags ist.

MS: Die Bolschewisierung selbst ist nur Ausdruck eines größeren Prozesses, eines politischen Bruchs, der zunehmend von Stalin geführten III. Internationale mit der ursprünglichen bolschewistischen Politik. Das mache ich beispielsweise fest an der fatalen und falschen Theorie des Sozialismus in einem Land. Das kann man an einigen Punkten sehen. Der Prozess zur Durchsetzung dessen geschieht nicht von heute auf morgen, lässt sich also nicht an einer Person und dessen ZK festmachen. Der entscheidende Punkt an dieser Bolschewisierung ist, dass sie zwar zentralistisch, aber nicht demokratisch-zentralistisch ist. Erstens gehört dazu eine organisierte Opposition innerhalb der kommunistischen Bewegung, interne demokratische Debatte und Fraktionsrecht und zweitens setzt sich ein bürokratisches System nicht nur durch, wenn jemand bürokratisch und mächtig sein will, sondern auch um eine falsche Politik damit zu verteidigen und sich gegen Kritik zu immunisieren. Die fatale Politik gab es in der Tat: Die Theorie des Sozialfaschismus, die Zurückweisung und Ablehnung der Einheitsfronttaktik, die es dem Faschismus erleichtert hat, die Macht zu erobern und die es auch der Sozialdemokratie erleichtert hat, ihre Hegemonie innerhalb der Arbeiterinnenklasse beizubehalten. In diesem Sinne trägt die KPD eine wichtige Mitverantwortung für die Niederlage der deutschen Arbeiterinnenbewegung.

JS: Ich möchte mit dem Beginnen, was Aitak bereits zuvor aufgeworfen hat: dem Verhältnis von Theorie und Praxis, welches mehrfach auf der Seite der Praxis stark gemacht wurde. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Neue Linke und wir alle zu großen Teilen sehr wohl in den 20er-Jahren bei der KPD ansetzen. Diese Geschichte tyrannisiert uns weiter. Die verschiedenen Geschichtsphilosophien, die linke Gruppen daraus entwickelt haben, sind auf eine sehr schlechte Art und Weise fundamental praktisch. Was ich heutzutage auf der Linken sehe, ist ein Prozess der falschen Erziehung von Generationen von Linken, die zur schlechten Praxis beiträgt. Die Begriffe und Theoreme des Marxismus, die wir heute verwenden und mit denen Felix zurecht unzufrieden ist, wurden und werden für eine völlig andere Praxis instrumentalisiert. Sie bedeuten überhaupt nicht mehr, was einmal mit ihnen bezweckt werden sollte.

Um von der KPD zu lernen, fehlen uns jegliche praktische Voraussetzungen. Diese praktischen Voraussetzungen waren einmal durch den 50-jährigen Aufbauprozess in der II. Internationale geschaffen. Wir müssen uns bewusst darüber sein, in was für einem historischen Augenblick wir heute leben. Aber wir sind uns nicht einmal bewusst darüber, in was für einem historischen Augenblick unsere Vorbilder gelebt haben. Die KPD war ein selbstbewusst sektiererisches Projekt – und das meine ich nicht despektierlich – mit der Absicht die Überbleibsel der II. Internationale für die Revolution zu spalten: nicht nach fünf oder zehn Jahren, sondern in der revolutionären Situation 1919–1921 selbst. Daraus hat die Linke danach ein bestimmtes Verhältnis von Theorie und Praxis aus dieser Zeit abgeleitet und verdinglicht und verewigt. Das wirkt sich auf die schlechte Praxis der Linken aus, die in den letzten 100 Jahren zu sehen ist und zu ihrem eigenen Niedergang geführt hat. Insofern müssen wir verstehen, dass diese Fragen bereits viel früher und auf eine viel produktivere Art und Weise gestellt wurden – das meinte ich mit der theoretischen Krise innerhalb der II. Internationale. Wenn der Marxismus eine offene Frage ist, dann bildet am ehesten die II. Internationale ein Modell. Das Scheitern der II. Internationale basiert nicht auf einem Denkfehler, sondern ist ein Produkt des Wachstums der sozialistischen Arbeiterbewegung selbst und der Unfähigkeit, die Probleme, die notwendig mit diesem Wachstum auftraten, politisch zu lösen. Die Fragen des Opportunismus und der politischen Ausrichtung waren konkrete Fragen, heute sind sie verdinglicht und zur Geschichtsphilosophie geworden. Für die Linke handelt es sich um Fragen nach dem richtigen Standpunkt und das ist eine unfruchtbare Diskussion. Deswegen führt heute die Vorstellung eines Klärungsprozesses, dass man sich zusammensetzt und guckt, wo die Schnittmengen sind, zu nichts. Das gab es ja auch schon öfter in den letzten Jahrzehnten.

Autoritarismus und Bürokratie sind genauso Produkte des Kapitalismus wie Parteien. Die Krise der bürgerlichen Gesellschaft drückt sich dadurch aus, dass sie in verschiedene Klassen zerfällt – die Zivilgesellschaft kann sich nicht mehr frei wie im 18. Jahrhundert konstituieren. Diesen Widerspruch hat die II. Internationale versucht, dialektisch über sich hinauszutreiben. Bürokratie und Autoritarismus sind nicht per se ein Problem, um sie kommen wir nicht herum. Es geht hier eigentlich um die Frage nach historischem Bewusstsein und nach einer bestimmten Politik. Im Gegensatz zu Martin ist mein Verständnis von Trotzkis Kritik nicht, dass die Stalinisten die Ursache des Scheiterns der Revolution sind, sondern dass umgekehrt die Niederlage der Novemberrevolution die Ursache des Stalinismus ist.

FRAGERUNDE

Man redet über die KPD und wie man daran anschließen kann. Ihr seid aber Produkte der Neuen Linken – zwischen der KPD und der Neuen Linken bleibt eine Black Box. Wenn wir irgendwie anschließen wollen an die KPD, dann ist doch die Frage: Was machen wir mit den Jahrzehnten der Regression dazwischen? Was unterscheidet uns eigentlich von der KPD und warum ist es heute nicht mehr möglich, daran anzuschließen? Ihr kommt teilweise aus Abspaltungen von Organisationen aus der Neuen Linken, und deshalb denke ich sollte die Frage nach der Neuen Linken noch einmal gestellt werden.

Aitak, Du sprichst von der Neuen Linken als Desorganisierung, gleichzeitig kommt es 1968 zur Gründung der DKP und einer generellen organisatorischen Umorientierung der K-Gruppen. Wie verhalten sich die heutigen Organisationsversuche zu diesen Versuchen der 70er-Jahre?

AB: Ich finde es sehr problematisch einfach nur linear-historisch zu sagen: Wir müssen alle die Erben der Neuen Linken sein, nur weil wir physisch später da sind. Darum geht es doch gar nicht. Mich befremdet diese Frage etwas, denn: Nein, ich sehe mich überhaupt nicht in dieser Tradition. Aber es stimmt natürlich, dass wir alle von der Neuen Linken beeinflusst sind und in irgendeiner Weise eine Reaktion darauf sind. Die DKP ist tatsächlich in der Tradition der KPD entstanden und der internationalen kommunistischen Bewegung, vor allem des modernen Revisionismus in der Sowjetunion und weltweit. Das heißt, sie ist eine Fortsetzung der Politik der KPD mit all ihren Schwierigkeiten, die sie bereits vor ihrer Illegalität und während ihrer Illegalität hatte. Aber das ist nicht die Neue Linke oder ich habe grundsätzlich etwas falsch verstanden. Ich selbst war ja auch in der DKP und ich glaube nicht, dass ich aus der Neuen Linken komme. Es geht hier aber nicht um uns.

Es gibt eine Auseinandersetzung darum, wer zur Neuen Linken gehört – zum Beispiel in Bezug auf die K-Gruppen. Mir ging es vorhin nicht darum zu sagen, man soll Organisationen einordnen anhand der Frage: Sind sie organisierende oder desorganisierende Kräfte? Es geht eher um die Frage: Was sind ihre Ansätze und Anstrengungen? Natürlich sind viele Organisationen aus der Krise des Kommunismus und seinen Niederlagen heraus entstanden. Die Frage ist: Was charakterisiert sie letztendlich?

Historisch betrachtet können wir feststellen, dass in der K-Gruppen-Bewegung eine massive Desorganisierung großer Teile der kommunistischen Bewegung stattgefunden hat, auch wenn der Maoismus eine teilweise richtige Reaktion auf den modernen Revisionismus war – er hat in eine konterrevolutionäre Bewegung geführt. Neben den K-Gruppen gab es aber auch die ganzen anderen Teile der Neuen Linken, die letztendlich eine ganz klare Desorganisierung der proletarischen Massen und auch eher eine Konzentration auf Identitätspolitik und Pressure-Groups mit sich brachten. Es ist daher nicht überraschend, sondern eine logische Folge, dass diese Teile der Neuen Linken später zur Integrationsfähigkeit der bürgerlichen Klasse beigetragen haben.

Mitglieder des Kommunistischen Bunds Westdeutschland (KBW) auf der Maikundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Kiel, 1976. [13]

JS: Hier wurde sehr hart auf die Neue Linke eingedroschen. Ich finde aber, die Neue Linke muss man unbedingt ernst nehmen, weil sie in ihrem eigenen Selbstverständnis der Versuch war, die Weltrevolution als noch vorgängig zu betrachten und sie siegreich zum Ende zu führen, also an das Erbe von 1917 anzuknüpfen. Es erschwert die Diskussion und es ist ein Zeichen niedergehenden historischen Bewusstseins, wenn jetzt die DKP, verschiedene trotzkistische Gruppen und die Rätekommunisten – die alle Teil dieses Projekts der Neuen Linken waren – behaupten, sie versuchten gar nicht daran anzuknüpfen. Das ist eine Anpassung an einen gesunkenen Möglichkeitshorizont, die ich problematisch finde. Es steht die Frage im Raum, ob man überhaupt an die KPD anknüpfen kann und ich beantworte sie mit Nein. Die Beantwortung dieser Frage hängt davon ab, ob der 1917 gestartete Prozess in irgendeiner Art und Weise noch zu retten ist oder ob ein neues Potential aufgebaut werden muss - und ich bin der Meinung, dass ein neues Potential aufgebaut werden müsste.

MS: Die Neue Linke ist neben anderen ein historischer Referenzpunkt. Viele der aus ihr entstandenen Gruppen haben auf vorherige Traditionen zurückgegriffen. Das gilt für trotzkistische wie für die meisten anderen Gruppen – nur ein Bruchteil der Neuen Linken bestand aus ideologisch neu entstandenen Strömungen. Der Sammelbegriff der Neuen Linken passt vielleicht in die Platypus-Welt, hat aber ansonsten wenig analytischen Wert.

Aitak und Martin, Lenin bezeichnet den zentralen Intellektuellen der II. Internationale, Karl Kautsky, als Renegaten, was impliziert, dass er von seinem eigenen Marxismus abgewichen sei. Zum Tod Kautskys schrieb Trotzki 1938, dass Lenin in Kautsky beinahe bis zum Weltkrieg „den wahren Fortsetzer der Sache von Marx und Engels“ sah. (Inwiefern) Hat die KPD den revolutionären Marxismus der II. Internationale fortgeführt? In euren Wortbeiträgen schien es so, als müsse sich die „reformistische“ II. Internationale an der „revolutionären“ KPD/III. Internationale messen lassen. Müsste sich nicht vielmehr die KPD/III. Internationale an den Massenparteien der II. Internationale messen lassen?

Glaubt ihr, dass die deutsche Revolution 1918/19 ohne die Führung einer revolutionären Massenpartei von vornherein zum Scheitern verurteilt war?

MS: Die II. Internationale ist auch daran gescheitert, dass ihre politische Konzeption für die veränderte weltgeschichtliche Lage nicht mehr getaugt hat. Die Zunahme von gewerkschaftlicher Routine, Reformismus und Revisionismus war Folge des politischen Erfolgs der II. Internationale. Sie war einerseits von einer formal sozialistischen Doktrin und Zielsetzung geprägt, andererseits bezog sich ihre Praxis auf Gewerkschaften und Wahlkämpfe. Ende des 19. Jahrhunderts schien es immer voranzugehen, sobald der Kapitalismus aber in die Periode von akuten Krisen eintrat, zerbrach diese Einheit, nachdem ein Teil versuchte, seinen Frieden mit dem Kapitalismus zu machen und der andere in Richtung Revolution ging. Es stimmt, dass Lenin lange Zeit Kautskyaner war aber wir müssen rückblickend sehen, dass der kautskyanische Marxismus auch vor 1914 und 1910 seine Probleme hatte, denn er war eigentlich ein Marxismus der Versöhnung. Die kommunistische Bewegung hat Kautsky zurecht einer fundamentalen Kritik unterzogen, beispielsweise in Gestalt von Georg Lukács. Es scheint mir daher vollkommen utopisch, die II. Internationale neu aufzulegen.

Wie ich bereits erwähnt habe, schafft der Kapitalismus eine materielle Basis für Sozialchauvinismus, Reformismus und Sozialdemokratie innerhalb der Arbeiterinnenklasse. Diese Phänomene werden nicht verschwinden, indem wir die Einheit auf organisatorischer und politischer Ebene suchen. Ich halte es aber durchaus für möglich, Lohnabhängige, die sozialdemokratisch oder in der Linkspartei organisiert sind im Hier und Jetzt für kommunistische Politik zu gewinnen. Jan, im Grunde genommen hast du gerade Fatalismus gepredigt, indem du gesagt hast, dass der Aufbau einer kommunistischen Organisation eigentlich gar nicht möglich ist. Warum soll es dann aber möglich sein, eine die Arbeiterklasse vereinheitlichende Organisation zu gründen? Aber die Frage war, ob es einer revolutionären Partei bedarf, um eine Revolution erfolgreich zu Ende zu führen. Es ist ganz simpel: Ohne revolutionäre Partei ist der Sieg einer proletarischen Revolution nicht möglich. Die Revolution gibt es auch ohne Partei oder revolutionäre Situationen. Der Sturz von Mubarak war eine Revolution, aber sie hat nicht zum Sieg geführt und das ist der entscheidende Punkt.

AB: Ich kann Martin in sehr Vielem zustimmen und ich finde es interessant, dass wir am Ende dieser Diskussion auf etwas zurückkommen, das ich am Anfang gesagt habe: Der Grund dafür, dass wir Dinge unterschiedlich beantworten, hängt mit der Frage zusammen, ob wir überhaupt die Absicht haben, die Arbeiterklasse für die Revolution zu organisieren. Ich will niemandem hier unterstellen, dass er das auf keinen Fall möchte, aber Jan, bei dir hatte ich gerade den Eindruck, dass du tatsächlich nicht denkst, dass das geht. Du meintest zum Beispiel: „Kämpfen, kämpfen, wie soll man das machen? Es gibt keine Grundlage dafür“. Zur II. Internationale sagtest du, ohne die Grundlage, die durch sie gelegt wurde, sei eine revolutionäre Situation überhaupt nicht möglich gewesen. In der II. Internationale habe es einen Kampf der verschiedenen Positionen gegeben und daraus sei die Opposition entstanden, die dann die III. Internationale gegründet hat. Sind das nicht zwei sehr banale Aussagen? Was ziehst du daraus? Denn natürlich wäre ohne eine organisierte SPD und die Erfahrung der Arbeiterinnen und Arbeiter, die darin organisiert waren, überhaupt nichts möglich gewesen. Der subjektive Faktor wäre zu überhaupt keinem kritischen Grad ausgewachsen gewesen. Es hätte vielleicht Hungeraufstände gegeben, aber natürlich keine organisierten Kräfte. Nicht einmal Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht hätte es gegeben, egal ob sie nun zu spät kamen oder nicht. Es ist beeindruckend, welche Ausbreitung der Spartakusbund im Laufe des Ersten Weltkriegs hatte und dass er in der Lage war, massenweise seine Zeitung unter die Leute, in die verschiedenen Ortsgruppen zu bringen – heute können wir davon nur träumen. Aber warum ist das so?

Ich knüpfe hier an das von Martin Gesagte an: Wie kommst du darauf, dass diese Geschichte abgelaufen ist und wir jetzt nicht einmal am Nullpunkt, sondern irgendwo anders gelandet sind und das jetzt nicht mehr geht? An diesem Punkt müsste man irgendwann weiterdiskutieren, aber ich teile diese Feststellung nicht. Diese Denkweise ist selbst Ergebnis einer tiefliegenden Krise, die sich in deiner Person und in deinen Äußerungen ausdrückt, Jan. Das finde ich sehr schade. Es geht auch nicht darum, voluntaristisch den Opportunismus zu predigen, sondern es geht darum, dass sich an den realen Verhältnissen, an denen sich Klassenkampf entzündet, doch gar nichts geändert hat. Zudem ist es wichtig, nicht in eine unglaublich verengte Sicht auf die eigene Gesellschaft zu verfallen – ich weiß nicht, ob das bei Platypus der Fall ist –, indem man sich ausschließlich auf die USA und Deutschland fokussiert. Das spiegelt überhaupt nicht die Erfahrung der weltweiten internationalen Arbeiterklasse wider. Es finden massive Kämpfe statt. Wenn man nach Indien, Griechenland und Mexiko schaut, sehe ich überhaupt keinen Grund dafür, jetzt – trotz der tiefen Krise, in der wir uns befinden – eine solche Hoffnungslosigkeit an den Tag zu legen.

JS: Genau, es hätte keine Luxemburg, keinen Liebknecht und keinen Lenin ohne diese jahrzehntelange erfolgreiche Aufbauarbeit gegeben. Und das ist genau der Grund, warum es heute keine Luxemburg, keinen Liebknecht und keinen Lenin gibt. Schau dich um, da sind wir. Lenin hat einmal gesagt: „Es gibt Spontaneität und es gibt Spontaneität“. Damit hat er darauf verwiesen, dass das historische Bewusstsein der Arbeiterklasse selbst durch die geschichtlichen Erfahrungen und die Organisationsformen geprägt ist, die sie zuvor im Laufe der Geschichte geschaffen hat. Du blendest wie die Neue Linke aus, dass die Arbeiterklasse tatsächlich in den Nationalsozialismus und in den Stalinismus marschiert ist. Dort sind alle selbstständigen, alle sie wirklich repräsentierenden Organisationen der Arbeiterklasse verloren gegangen. Alles, was heute übriggeblieben ist, sind Staatsorganisationen. Das prägt das historische Bewusstsein der Arbeiter. Natürlich gibt es noch Auseinandersetzungen, natürlich ist Gesellschaft noch zutiefst widersprüchlich – wem würde das in den letzten Jahren nicht auffallen? Das sind doch Lappalien. Aber diese Auseinandersetzungen werden nicht im Hinblick auf Sozialismus geführt, sondern sind wirklich, wie du sagst, Hungerrevolten.

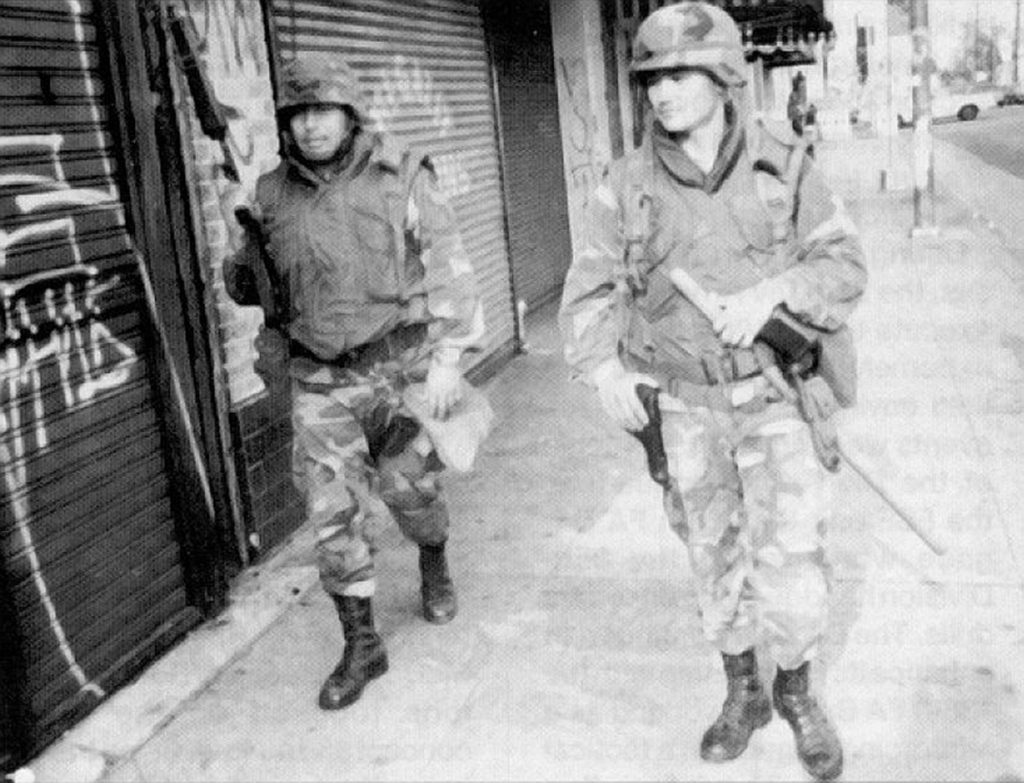

Von den Riots in Los Angeles 1992 bis zur Gegenwart: Es ist zutiefst frustrierend, welche Energien dabei verschwendet werden. Die fortgesetzte falsche Praxis der Linken und der Arbeiterklasse – für sinnlose Zwecke zu kämpfen und für politische Parteien anderer Klassen ins Feld zu ziehen oder sie zu unterstützen – ist der Grund für die Notwendigkeit einer tiefergehenden ideologischen Klärung der Linken. Die existierenden Player haben nichts mit Sozialismus und der Linken zu tun und wir sollten sie nicht weiter unterstützen. Wir brauchen die Partei, aber wenn wir so tun, als könnten wir schon an den Klassenkampf anschließen, dann verkennen wir überhaupt, was mit der Partei gemeint ist, dann verkennen wir unser Ziel überhaupt. Wir machen uns dann vor, als gäbe es schon das, was wir eigentlich erst aufbauen müssten.

Soldaten der US-amerikanischen Nationalgarde patrouillieren auf den Straßen von Los Angeles, 1992. [14]

ABSCHLUSSRUNDE

AB: Ich möchte nun einen größeren Schluss aus der Veranstaltung ziehen. Die Wörter Stalinismus und Stalinisierung sind ziemlich häufig gefallen. Mir fällt es immer sehr schwer, diese Begriffe einfach so stehen zu lassen, weil sie meiner Meinung nach nichts anderes als ein Kampfbegriff der bürgerlichen Klasse sind, was nicht heißt, dass diejenigen, die ihn benutzen, sich dessen bewusst sind. Es handelt sich dabei um eine in den Raum gestellte Idee, die an Diffusität seinesgleichen sucht. Ich kenne keine gute Erklärung dieser Begriffe, außer dass es sich um etwas Böses handelt. Jan hat vorhin versucht zumindest eine halbe Kritik daran auszuführen, aber ich glaube trotzdem nicht, dass wir dabei zusammenkommen. Einerseits betrifft das die konkrete Einschätzung der Person Stalins und andererseits das, was hier als Stalinismus dargestellt wird – das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ich schätze den Begriff „Stalinismus“ daher als einen antikommunistischen und konterrevolutionären Begriff ein, der seit seiner Entstehung eigentlich jeglicher Grundlage entbehrt, auch in der historischen Ausführung. Ich freue mich schon sehr auf die Antworten auf die unglaublich vielen historischen Erarbeitungen, die es zur Person, zur Geschichte und auch zur Politik Stalins in der Sowjetunion gegeben hat. Von den zwölf Punkten zur Bolschewisierung der Partei über seine praktische Politik innerhalb der KPdSU, der Sowjetunion und hinsichtlich der Einbeziehung der Massen bis hin zu Trotzki – wie lange er noch versucht hat, diese Fraktion trotzdem in die Partei zu integrieren und ihnen Gehör zu verschaffen und ihnen Raum zu geben: All das scheint hier einfach kein Thema zu sein. Und das finde ich sehr traurig, denn eigentlich sollte eine faktische Analyse die Grundlage für einen Klärungsprozess und für eine sinnvolle Diskussion sein und weder eine moralische, noch eine von Vorwürfen geprägte.

Als es um die Bürokratisierungsfrage ging, Martin, waren deine Ausführungen nicht besonders konkret. Das Fraktionsverbot wurde sehr weich ausgelegt – das könnte man anhand der Person Trotzkis noch in der KPdSU unter Stalin ziemlich genau zeigen – und geht weit zurück auch auf Lenins Sichtweise der Organisation einer Partei. Einen weiteren wichtigen Punkt finde ich, dass wir letztendlich doch immer wieder an der Frage hängengeblieben sind, wohin das ganze führen soll. Was ist eigentlich der Sinn und Zweck dieser Diskussion? Ich möchte mich nicht wiederholen, aber ich finde, dass sich ein Unterschied in dieser Diskussion sehr deutlich gezeigt hat anhand der Frage: Wollen wir die Massen organisiert in die Revolution und zum Sieg führen oder finden wir es toll, wenn Massen auf der Straße sind und etwas machen? Das bezieht sich auf die Frage des Rätekommunismus und der spontanen Bewegungen. Dabei geht es überhaupt nicht um die Frage, mit welchen Sympathien man irgendwelchen Revolten begegnet, sondern um die Frage: Wohin soll das Ganze führen? Der Klärungsprozess steht an und ich glaube wir – auch als KO – sollten nicht den Fehler machen, eine ziellose Diskussion anzustoßen. Wie Jan schon gesagt hat: Das haben auch schon andere gemacht. Es macht keinen Sinn, das ganze immer weiter zu wiederholen.

MS: In meinen Augen kam die Frage nach der Einschätzung der Lehren aus der Geschichte der KPD, nach den positiven Anknüpfungspunkten und Errungenschaften hervor. Ist das nicht die Frage, die zur Formulierung und Konstituierung einer revolutionären Politik heute direkt relevant ist? Wenn ich die Möglichkeit einer revolutionären Organisation heute verneine, dann erübrigen sich natürlich viele der Lehren aus einer historischen revolutionären Partei, sowohl was ihre Fehler als auch was ihre Stärken und Errungenschaften betrifft. Dann geht es in der Tat allenfalls um eine Debatte, die für eine fernliegende Zukunft relevant ist.

Für mich ist der folgende Punkt entscheidend: Der Bruchpunkt, der die Spaltung von Kommunistinnen und Sozialdemokratinnen notwendig gemacht hat, ist die imperialistischen Epoche ab 1905. Von meiner Vorrednerin wurde angesprochen, dass die Aktualität der Revolution in der Notwendigkeit eines anderen Typus‘ von Partei als jener der II. Internationale liegt. Bei aller Veränderung der Lage glaube ich, dass wir durchaus in einer Epoche der Aktualität der Revolution leben. Das Problem ist doch nicht, dass heutige spontane Kämpfe und Aufstandsbewegungen bis hin zu Revolutionen so viel geringer ausgeprägt sind als zu Beginn des 20. Jahrhunderts – im Gegenteil, vielfach sind sie größer, gerade was die vom Imperialismus beherrschten Länder betrifft. Wir bewegen uns auf eine Weltlage zu, in der das akuter und schärfer gestellt wird. Daher ist die Frage nach der Schaffung einer revolutionären Organisation im Hier und jetzt eine Kernfrage für kommunistische Politik. Wenn man diese Frage verneint, dann hat man sich in gewisser Weise von der kommunistischen Politik verabschiedet. Ohne diese Frage zu bejahen, machen letztlich auch Fragen nach Programm und Organisierung keinen wirklichen politischen Sinn, weil sie die Schlussfolgerung daraus und den Zweck dieser Diskussion für eine zweitrangige Frage halten. Daher ist das eine Kerndebatte, die es zu führen gilt. Politische Diskussionen über die Klärung von Streitfragen der Linken machen jedoch nur Sinn, wenn sie auf ein gemeinsames Projekt bezogen sind: die Intervention in den Klassenkampf und den Versuch, eine politische Kraft zu schaffen, die die Klasse zum Sozialismus führen kann. Wenn ich das nicht will, dann brauche ich auch nicht alle Differenzen innerhalb der Linken klären.

JS: Ich möchte auf die Frage eingehen, was diese Diskussion überhaupt soll, wenn wir die Unterschiede nicht klären können. Wir können diese Unterschiede nicht klären, weil der Klassenkampf nicht vorhanden ist, der eine produktive Klärung einmal zumindest teilweise ermöglicht hat. Es hat aber einen Wert, auf diese Leerstelle hinzuweisen, um den Leuten und möglicherweise uns selbst überhaupt klar zu machen, was abwesend ist. Wenn wir nicht erkennen, was fehlt, gelangen wir nicht zu der Notwendigkeit, dass irgendetwas geschaffen werden muss. Das ist grundlegend. Wir sollten uns darüber klar sein, dass wir uns hier dogmatisch unsere Unterschiede vorhalten. Aber es ist wichtig, einer kommenden Generation von Linken zu sagen, dass eine tiefe Verwirrung herrscht, die auf diesem und auf anderen Podien sichtbar wurde. Es ist eben kein klarer Weg nach vorne vorhanden. Natürlich kann das Vorbild der II. Internationale nicht eins-zu-eins übernommen werden, aber in diesem Projekt hat noch eine gewisse Klarheit geherrscht. Es ist der einzige Moment in der ganzen Geschichte, an dem es jemals dazu gekommen ist, dass Klassenkampf organisiert wurde und das Proletariat sich seiner Lage bewusst geworden ist. Weder stellt die II. Internationale ein Erfolgsmodell dar, noch sollten wesentliche Einsichten und Erfahrungen dieses Projekts vergessen werden.

Es gibt noch eine Menge Aspekte, auf die einzugehen wichtig wäre. Mir ist es ein Bedürfnis, nochmal auf den Stalinismus einzugehen. Der Stalinismus in den 20er-Jahren ist ein Ausdruck der Isolierung Russlands, des Scheiterns der Weltrevolution und des Fakts, dass Russland nicht mit den fortschrittlichen Produktivkräften aus dem Westen versorgt werden kann. Es gibt keine Hilfe aus einem sozialistischen Deutschland, die es ermöglicht hätte, eine Industrialisierung auf sozialistischem Wege zu bewerkstelligen. Wenn man keine fortschrittlichen Produktivkräfte hat, muss man zu Sweatshop-Methoden greifen. Diese Sweatshop-Methoden vertragen sich aber überhaupt nicht mit Demokratie und schon gar nicht mit Arbeiterdemokratie. Die inneren Antagonismen zwischen der Führung der KPdSU, zwischen der Bürokratie und der im hohen Maße organisierten Arbeiterklasse in Russland waren gigantisch und haben tatsächlich zu verbrecherischer Politik geführt – zu den Moskauer Prozessen. Der Stalinismus ist jedoch nicht als verbrecherisches Projekt gestartet, deswegen geht es nicht um einen bösen Mann. Stalin ist die Person, die durch das Scheitern der Revolution zur Macht kommt. Er entwickelt auch intern eine Anziehungskraft gegenüber den Kommunisten, indem er sagt: „Diese Deutschen kriegen es nicht hin und wir müssen uns jetzt auf uns selbst konzentrieren.“ Das ist von Anfang an ein nationalistischer Impuls, der gegen das „Abenteurertum“ gerichtet ist. Die Idee eines russischen Sonderwegs ist aber bereits unter den Reformisten der II. Internationale geprägt worden, die im Angesicht der Russischen Revolution gesagt haben: „Das sind die Russen. Die gehen ihren revolutionären Weg, weil sie noch halbfeudal sind, aber mit uns hat das nichts zu tun.“ Stalin kommt auf eine andere Art und Weise zu derselben opportunistischen Politik, die auf Grundlage dieser sehr starken inneren Antagonismen, die von Trotzki am besten herausgearbeitet worden sind, zu einer verbrecherischen Politik führt. Stalin ist der große Organisator der Niederlage: Er hat die III. Internationale aufgelöst und Tausende von Kommunisten umgebracht. Wir sind von den 20er-Jahren und deren Ergebnissen in der Linken bis heute zutiefst traumatisiert. Viele versuchen den reinen, richtigen Weg zu finden, um sich vor Niederlagen zu schützen. Die verschiedenen Sekten streiten alle darum, wie das zu verhindern gewesen wäre. Man glaubt, durch die Schaffung von eisenfesten Prinzipien einen Talisman zu besitzen, während man sich in Wirklichkeit – wissentlich oder unwissentlich – einem Prozess der Dogmatisierung und der Entwicklung von Denktabus unterwirft. Das wirkt sich fatal auf die Praxis aus.|P

1 Editorische Anmerkung: Felix Klopotek hat darum gebeten, seine über das Eingangsstatement hinausgehenden Beiträge zur Podiumsdiskussion nicht schriftlich zu veröffentlichen. Daher ist lediglich sein Eingangsstatement Teil des editierten Transkripts. Diesen Umstand bedauern wir sehr.

2 Karl Marx: „Thesen über Feuerbach“, in: Karl Marx/Friedrich Engels – Werke (Bd. 3), Hrsg. Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der SED, Berlin 1978, S. 7.

3 © Bundesarchiv, Bild 183-14686-0026 / CC-BY-SA 3.0 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-14686-0026,_Essen,_Reichspräsidentenwahl,_KPD-Wahlwerbung.jpg), „Bundesarchiv Bild 183-14686-0026, Essen, Reichspräsidentenwahl, KPD-Wahlwerbung“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode

4 Paul Mattick: „Anton Pannekoek und die Weltrevolution“, in: Jahrbuch Arbeiterbewegung (Bd. 6), Hrsg. Claudio Pozzoli, Frankfurt a. M. 1978.

5 Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands (KAPD): Programm der Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands. Berlin 1920. Online abrufbar unter: https://www.marxists.org/deutsch/geschichte/deutsch/kapd/1920/programm.htm.

6 Detlef Sigfried: Das radikale Milieu. Kieler Novemberrevolution, Sozialwissenschaft und Linksradikalismus 1917–1922. Wiesbaden 2004, S. 104.

7 Henk Canne Meijer: „Die ökonomischen Grundlagen der Rätegesellschaft“, in: Soziale Revolution, Hrsg. Gruppe Soziale Revolution, Berlin 1985 [1948]. Online abrufbar unter: http://aaap.be/Pages/Transition-de-Die-%C3%96konomischen-Grundlagen-1948.html.

8 Dieses Foto besitzt gemeinfreien Status

9 KAPD: Programm der Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands.

10 Theodor W. Adorno: „Jene zwanziger Jahre“, Merkur, Nr. 167 (Januar 1962), S. 48.

11 Siehe die Anmerkungen von Leo Panitch im Rahmen der Podiumsdiskussion What is Political Party for the Left? am 21. Januar 2015 in Halifax, Kanada. Online abrufbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=nCKS6RtoIIk&t=645s (Minute 10:45–11:39). [Die ursprünglichen Anmerkungen sind in englischer Sprache und wurden von Jan Schroeder ins Deutsche übersetzt].

12 Thanasis Spanidis: „Trotzki und der Trotzkismus“, Kommunistische Organisation (Juni 2020). Online abrufbar unter: https://kommunistische.org/diskussion/trotzki-und-der-trotzkismus/.

13 © Magnussen, Friedrich (1914-1987) (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maikundgebung_1976_des_Deutschen_Gewerkschaftsbundes_(DGB)_auf_dem_Rathausplatz_(Kiel_67.443).jpg), „Maikundgebung 1976 des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) auf dem Rathausplatz (Kiel 67.443)“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode.

14 Dieses Foto besitzt gemeinfreien Status.